A cura di Maria Cristina Mirabello

Per arrivare al giugno 1944, c’è, alle spalle, un difficile cammino, durato svariati mesi. In attesa di pubblicare il libro sul Battaglione “Vanni”, facciamo il punto su come si arrivi alla fondazione, nel giugno 1944, della Brigata “Signanini”, che, nel quadro del Comando Unico, sarà rapidamente denominata “Vanni” (dal dicembre 1944, con la formalizzazione della IV Zona Operativa, infine, Battaglione “Vanni”, inquadrato nella Brigata “Gramsci”).

NB: il primo Comandante della Brigata è Primo Battistini “Tullio” (Commissario politico: Giovanni Albertini “Luciano”).

Avvertenze per il lettore

L’“Archeologia” è una vera e propria raccolta di testi, già editi e conosciuti, che io ho collegato tramite opportuni raccordi e qualche Nota a margine.

Indicato il testo-base, da cui sono trascritte le citazioni (segnalate da T, con numero progressivo), o cui ci si è ispirati per i raccordi (segnalati da R, con numero progressivo), non si ripete il riferimento cui rimandano, qualora facciano capo al solito testo-base, ma si danno le pagine di riferimento.

I titoli dei Paragrafi, scelti autonomamente da me, e tutti evidenziati da una sottolineatura, hanno come finalità quella di far orientare il lettore sul dipanarsi della storia.

Le citazioni sono scritte con carattere normale e riportano l’indicazione delle pagine di riferimento.

I miei raccordi-sintesi sono in corsivo: per essi non si indicano le pagine, ma solo la fonte generale.

Ricci, Giulivo, Storia della Brigata Garibaldina “Ugo Muccini”, Istituto Storico della Resistenza “Pietro Mario Beghi”, La Spezia, 1978

pp. 39-42

Santo Stefano, antifascismo, movimento operaio e contadino, impegno resistenziale

T1 “[NdA= Nel Novecento a Santo Stefano] il movimento socialista andò rafforzandosi, come a Sarzana, ma sopravviveva anche una tendenza anarchica e protestataria. Tra 1915 e 1922… il movimento operaio e contadino si organizzò e affrontò lotte e scontri con lo squadrismo fascista. Ora [NdA=si riferisce ai giorni immediatamente dopo l’8 settembre 1943], pur nella confusione delle idee e nel prevalente atteggiamento di attesa, mancando peraltro a Santo Stefano, diversamente che non a Sarzana, elementi ben preparati e qualificati, esisteva un terreno fertile e non refrattario. Su questo terreno nacque, di questo humus [sic! di questa humus] si alimentò il movimento antifascista e partigiano santo stefanese, che diede, quantitativamente, un apporto non secondo a quello di alcun altro Comune della provincia della Spezia.

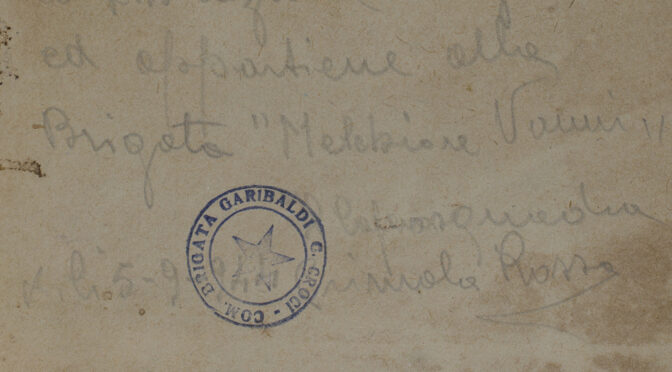

Un movimento sorto d’un subito, di modo che si può correttamente parlare di pionieri e d’iniziatori, sviluppatosi ben presto che alcuni santostefanesi saranno sul Monte Grosso non dopo i sarzanesi, e con questi, con gli arcolani e gli altri, si porteranno in Comune di Tresana, e poi nel parmense e, poi, come fenomeno di massa, tra Zeri e Podenzana, nell’esperienza della Brigata d’Assalto ‘Melchiorre Vanni’ e poi ancora, attraverso il travaglio del Battaglione Adalberto Signanini, nella Brigata ‘Muccini’; ma anche nella ‘37B’ e nella Brigata d’Assalto ‘Leone Borrini’ nella Lunigiana interna, e in altre formazioni di varia tendenza diversamente stanziate…”.

Santo Stefano, 8 settembre 1943, caratteristiche di Primo Battistini “Tullio” e suo impegno precoce nella Resistenza, primo incontro tra “Tullio” e Ottorino Schiasselloni.

T2 “Anche nel territorio del Comune di Santo Stefano, specie fra la statale della Cisa e il Magra, erano di stanza, all’8 settembre, numerosi contingenti di alpini della Divisione ‘Alpi Graie’: alcuni elementi antifascisti del luogo avvicinarono quei soldati, ebbero con loro rapporti. Tra questi elementi fu Primo Battistini, che sarà poi soprattutto conosciuto col nome di battaglia di “Tullio” ed il cui padre, Amedeo, era stato ‘ardito del popolo’ ed uno degli esponenti anarchici della vallata all’avvento del fascismo. Cresciuto in una famiglia e in un ambiente di antifascisti, Primo Battistini fin dalla prima giovinezza dimostrò insofferenza verso le istituzioni e sentì accendersi in lui un sentimento anarcoide di avversione alla società così come il fascismo andava plasmandola. Militarizzato nella Marina Mercantile, alla fine dell’agosto 1943, trentatreenne, venne congedato come indesiderabile.

L’8 settembre lo colse, così, nella sua casa di Ponzano Magra. Lì vicino, a Villa Pratola, si erano accampati i tedeschi… Collaborò con un noto antifascista ponzanese, Ugo Gianardi, nel recuperare le armi e nell’asportarne dal magazzino degli alpini, ed un giorno, sorpreso dai tedeschi e da essi inseguito, decise di darsi alla macchia insieme col Gianardi medesimo, col tenente Sabatini e con una quindicina di alpini che si erano nascosti, sottraendosi al tedesco.

Si portarono sulle pendici del Monte Grosso, che con i suoi 665 metri d’altezza è la principale elevazione sul confine tra i Comuni di Aulla e di Santo Stefano di Magra. Lì dopo alcuni giorni, esattamente la sera del 19 settembre, vennero raggiunti da Ottorino Schiasselloni di Caprigliola, la frazione del Comune di Aulla (Apuania) che è limitrofa al territorio santostefanese.

Lo Schiasselloni, che sarà poi meglio conosciuto con i nomi di battaglia di ‘Maggiore’, di ‘Remo’, di ‘Pinzo’ ed altri, proprio quel giorno, aveva avuto uno scontro a fuoco lungo la ‘via vecchia’ di Caprigliola con i carabinieri di Albiano Magra, che lo ricercavano per aver con altri saccheggiato la sede locale del PNF ed essersi impadronito di alcuni cavalli appartenenti al disciolto esercito.

Lo Schiasselloni aveva con la legge anche altri precedenti ed un suo senso elementare di giustizia andava di pari passo con una visione personale e individualistica della vita e della lotta, dalla quale sarà portato ad operare ai margini, e fuori dei margini del movimento ufficiale della Resistenza…

In quel primissimo periodo il gruppo non ebbe contatto con i sarzanesi saliti sulle colline tra Falcinello e Fosdinovo…

Intanto quasi tutti gli alpini avevano abbandonato la zona…

Successivamente, facendosi il problema del pernottamento e dell’alimentazione sempre più acuto, gli ultimi alpini partirono, lo stesso Schiasselloni e quasi tutti gli altri tornarono a casa o si nascosero altrove. Rimasero sui monti, per qualche tempo, solo Eugenio Casale, Bruno Belloni e Primo Battistini, tutti di Ponzano Magra”.

R1 Riguardo al congedo di Primo Battistini “Tullio” dalla Marina Mercantile, Giorgio Pagano, che ha avuto modo di leggere un manoscritto di Battistini1, scrive:

Giorgio Pagano, Tullio, eroe e fuorilegge, 21 giugno 2015

T3 “Fin da ragazzo rifiutò di aderire al fascismo, fu ferito a una gamba da un colpo di pistola, e dovette, impossibilitato a trovare lavoro per l’ostilità dei fascisti, imbarcarsi come mozzo, e poi come cuoco, nella marina mercantile. Per il suo senso di giustizia e la sua indisponibilità ai compromessi, fu congedato come elemento pericoloso e indesiderabile”.

Ricci, Giulivo, Storia della Brigata Garibaldina “Ugo Muccini”, Istituto Storico della Resistenza “Pietro Mario Beghi”, La Spezia, 1978

R2 Tra le imprese di Battistini in questo periodo va annoverata quella di Fornola in cui, vestito da contadino, riuscì ad ingannare i tedeschi che non si accorsero di un carico di armi nascosto in mezzo a fasci di stipa su un mulo e quella di Caprigliola in cui, avendo saputo che un abitante di Caprigliola aveva promesso al maresciallo di Albiano la consegna di un “ribelle”, riuscì, nonostante il numero assai inferiore dei suoi uomini, a convincere i nemici di essere molto più numerosi, trascinando con sé una presunta spia e un’altra persona sospetta.

R3 Il Partito Comunista, che, nel territorio sarzanese, poteva contare su un gruppo fortemente determinato, formatosi in clandestinità nel Ventennio fascista, con a capo Anelito Barontini, già a ridosso dell’8 settembre 1943, aveva uomini sulle colline retrostanti ed aveva cercato di tessere le fila organizzative nella bassa Val di Magra, tra Lerici, Vezzano, Arcola, Santo Stefano e Sarzana, dove, non a caso, avvengono attentati gappistici, fermo restando che l’attività dei GAP altro non è se non un’emanazione dei gruppi dimoranti sulle colline.

pp. 49-50

Rapporti iniziali tra Primo Battistini “Tullio” e il gruppo comunista sarzanese. Prime peripezie geografiche

T4 “Dalla zona di Caprigliola, intanto, Primo Battistini, che a queste operazioni gappistiche diede un suo contributo insieme con Emilio Baccinelli2, si era spostato sotto la Casa Bianca, alle Prade di Falcinello, in casa di un Musetti. Lì i sarzanesi, e soprattutto Dario Montarese (‘Briché’) e Paolino Ranieri (‘Andrea’), lo avvicinarono e, da quel momento, i rapporti, nonostante una certa autonomia dei due gruppi saranno mantenuti; dovendosi fin da ora sottolineare che quanto l’antifascismo e la professione di fede comunista dei vecchi carcerati e confinati politici erano provati, meditati e volti a considerare globalmente i problemi dell’ora, tanto l’antifascismo di ‘Tullio’ era istintivo, alieno da ogni preoccupazione politica e partitica, venato di sentimenti anarchici e piuttosto insofferente dei freni che i primi avrebbero voluto a buon diritto imporre”.

Nota 21, p. 54

T5 “’Tullio’ era poi tornato per qualche tempo verso Caprigliola e Santo Stefano, perché era stato avvertito che alcuni giovani intendevano unirsi ai ‘ribelli’: questi erano, tra gli altri, Adalberto Signanini3, il cui padre, in contatto con il CLN, era addetto alla mensa dello Stabilimento ‘Muggiano’…”

R4 A seguito dei colpi di mano gappistici e per eventuali azioni di antiguerriglia fasciste, alcuni esponenti del gruppo sarzanese si mettono alla ricerca di un luogo dove potersi trasferire in sicurezza, individuandolo, dopo avere a lungo girovagato, nella località Trambacco, nel Comune di Tresana (MS) non lontana da Bolano (SP) e da Podenzana (MS). Al Trambacco va anche Primo Battistini “Tullio”.

pp. 56-57

Le vicende di Primo Battistini “Tullio” e dei comunisti sarzanesi e spezzini al Trambacco

T6 “Un primo gruppo nel quale si trovavano, tra gli altri, ‘Briché’, Pilade Perugi, ‘Tullio’, Luciano Magnolia, Emilio Baccinelli, Guglielmo Vesco ed Ernesto Parducci, partì il 27 dicembre4… Qualche giorno dopo arrivarono gli altri, da venti a trenta uomini in tutto: Paolino Ranieri, Ercole Madrignani, Flavio Bertone, Goliardo Luciani, Giuseppe Podestà, Angelo Tasso, Amedeo Luigi Giannetti, Lino e Ottorino Schiasselloni, i fratelli Forcieri e il figlio del vicesindaco socialista di Sarzana, Lanfranco Sabbadini (‘Cesare’); insomma i componenti dei nuclei già costituiti fra i Succisi di Caprigliola, Ponzano e Falcinello.

Al Trambacco si portavano anche Anelito Barontini, Giovanni Albertini del Canaletto, che era stato uno dei primi dirigenti giovanili comunisti clandestini ed aveva patito il confino di polizia nel 1933, e Anselmo Corsini che, con l’Albertini e Barontini, dopo l’8 settembre 1943 faceva parte del Comitato Federale del PCI”…E al Trambacco, secondo autorevoli testimonianze, da altri non accolte, si sarebbe costituito ufficialmente per la prima volta un distaccamento garibaldino nel nome di ‘Ugo Muccini’”.

R5 Svariate furono le azioni compiute avendo come base di partenza il Trambacco, da cui talvolta si allontanavano, anche per incombenze varie, alcuni uomini; lo stesso Anelito Barontini dovette rientrare, insieme ad Anselmo Corsini, alla Spezia, perché Barontini era stato nominato segretario del PCI al posto di Terzo Ballani, che aveva retto di fatto la Segreteria fino ad allora.

pp. 59-60

La permanenza al Trambacco si rivela impossibile per motivi logistici. Il gruppo, costituito in prevalenza da sarzanesi, unica banda afferente al PCI spezzino, va a Zerla (Albareto), varca il Monte Gottero, arriva a Popetto (Tresana) e si porta infine indietro, tra Forte Bastione e Vallecchia (Fosdinovo).

T7 “Anche nella guerra per bande occorreva [NdA= secondo il PCI] fare di più: quella di Ranieri, di Montarese, di ‘Tullio’ ‘sganciatisi’ al Trambacco, era in effetti l’unica banda che il PCI spezzino fosse riuscito a conservare, ma ora essa si trovava a malpartito, proprio mentre altre forze politiche antifasciste, antinaziste e socialiste, tra Vezzano e la Val di Vara, usufruendo dell’apporto di ex-ufficiali dell’esercito italiano come Franco Coni, Pietro Borrotzu e il colonnello Bottari, stavano attivamente cospirando e tessendo la tela di un’organizzazione guerrigliera di stampo ‘badogliano’, ma politicamente influenzata o influenzabile dal Partito Socialista e dal Partito d’Azion…Le condizioni di vita al Trambacco apparvero, dopo poco tempo, tali da non consentire una permanenza…Sta di fatto che la comunanza si sciolse, profilandosi l’esigenza della ricerca della possibilità di sopravvivere in attesa che si ricreassero le condizioni per la ripresa della lotta.

Un gruppo costituito in prevalenza da vecchi antifascisti sarzanesi, poco dopo oltre la metà di gennaio decise di rifugiarsi a Zerla, villaggio in Comune di Albareto…”.

Il gruppo dei sarzanesi e spezzini girovaga in molti luoghi

R6 Di tale gruppo sarzanese fanno parte Paolino Ranieri, Podestà, Vesco, Montarese, Goliardo Luciani, Ercole Madrignani e alcuni giovani. Essi però vengono rapidamente individuati, devono varcare il Monte Gottero, recarsi a Popetto nel Comune di Tresana e, infine, tra Forte Bastione e Vallecchia, tra il Comune di Fosdinovo e quello di Castelnuovo Magra. Verso la fine della permanenza a Vallecchia si aggrega a essi Flavio Bertone “Walter”.

pp. 63-64

Primo Battistini “Tullio” e un gruppo composito, in cui è anche il comunista Giovanni Albertini “Luciano”, si porta dal Trambacco alle Prede Bianche (Calice al Cornoviglio) dove, avvenuta, su probabile delazione, una irruzione nazi-fascista (30 gennaio 1944), si verifica la fortunosa salvezza per alcuni componenti del gruppo. Vicenda di Ottorino Schiasselloni e Cesare Signanini “Adalberto”. Contatti con il Gruppo vezzanese del Colonnello Bottari, decimato da un’altra delazione.

T8 “Degli altri ‘ribelli’ che avevano fatto parte del gruppo del Trambacco, alcuni, raccoltisi intorno a Primo Battistini (‘Tullio’) che allora si faceva chiamate ‘Tenente’ o ‘Tenente Medico’ per confondere le idee a chi avesse voluto individuarlo, e a Giovanni Albertini (‘Luciano’), di fatto rispettivamente comandante e commissario della piccola formazione, si portarono più in alto, alle Prede Bianche, valico tra la Val di Magra e la Val di Vara, sul confine tra i Comuni di Tresana e di Calice al Cornoviglio, a metri 829 sul livello del mare.

Accanto a Battistini e ad Albertini si trovavano, oltre ad altri, Angelo Tasso, Luigi Amedeo Giannetti, Ottorino Schiasselloni, che si faceva chiamare il ‘Maggiore’, Adalberto Signanini, Angelo di Arcola, Ivo Baldassini, Augusto Calzolari di Pitelli, Ambrosini detto Beppe, Giuseppe il polacco e l’altro suo connazionale.

Alcuni altri, fra i quali Luciano Magnolia e Nino Gerini, si aggirarono per qualche giorno nei casolari della frazione di Novegigola… fino a che, sfiduciati, si dispersero. Il Magnolia e il Gerini, imbattutisi in Battistini, si aggregarono al distaccamento delle Prede Bianche”.

R7 Giovanni Albertini, legato a CLN e al PCI, si reca ogni tanto alla Spezia, vengono presi contatti con Gordon Lett che sta costituendo il futuro Battaglione Internazionale e che manda alle Prede Bianche un ufficiale e un soldato inglesi che avrebbero dovuto essere accompagnati verso il Sud, incarico assegnato a Schiasselloni e Signanini. Domenica 30 gennaio 1944, Schiasselloni e Signanini erano in missione; Albertini non c’era; era atteso, per immetterlo nel gruppo, un tale Paternò, che, rifugiato in un altro villaggio del Tresanese, avrebbe già dovuto far funzionare un apparecchio ricetrasmittente, operazione in cui non era però mai riuscito. Il Paternò, che avrebbe dovuto arrivare in compagnia di un alpino, non si vide, e ciò insospettì i partigiani che, dandosi i turni tra quelli che stavano fuori e dentro una baita, fecero una guardia più intensificata. Nonostante essa, verso le tre e mezzo del mattino, mentre la nebbia era fittissima, ci fu un’irruzione di una cinquantina di tedeschi e fascisti. I partigiani vennero tutti catturati, interrogati e lasciati all’aperto, in piedi e al freddo, ma la loro esecuzione fu rimandata all’alba. Una parte di tedeschi e fascisti tornò a Calice, un piccolo numero rimase, di cui alcuni si rifugiarono davanti al fuoco nella baita, e solo cinque fecero la guardia ai prigionieri semiassiderati. Venne allora un’idea a Primo Battistini (secondo altra versione, ad Angelo Tasso): fu chiesto al comandante tedesco di fumare l’ultima sigaretta ed essa passò tra gli uomini con la parola d’ordine che, all’ultima tirata, chi aveva più vicino i tedeschi li avrebbe colpiti, facendoli ruzzolare per darsi alla fuga. L’espediente riuscì, ma uno dei polacchi, che forse non aveva ben capito il da farsi, rimase ucciso, mentre Angelo Castellini, Ivo Baldassini e Augusto Calzolari, ripresi dai tedeschi e portati a Marassi (Genova), moriranno nel maggio 1944, al Turchino, per rappresaglia. Tutti gli altri riuscirono, rotolando per balze scoscese e canaloni, a giungere a Fontanedo, in Comune di Tresana (Battistini rimase ferito lievemente).

Il gruppo doveva riprendere i contatti con il PCI e il CLN spezzini, e fu stabilito un incontro in Viaria, nella parte alta del Comune di Bolano, dove andarono Tasso e Battistini, i quali appresero che era stato ritrovato morto, sotto un mucchio di foglie, un giovane, con scarponi da marinaio, un soprabito bianco e due bombe in tasca. Il giovane, crivellato da tredici pallottole, era Cesare Signanini che, andato in missione con Schiasselloni, avrebbe dovuto essere in sua compagnia. Schiasselloni suscitò molti sospetti riguardo alla morte di Signanini perché diede due spiegazioni diverse del motivo per cui non erano insieme, ma la questione non trovò mai una soluzione definitiva (v. successivamente).

Il 12 febbraio 1944 gli uomini di Fontanedo, cui si era unito un tale Gino Paita, di Calice, vennero raggiunti da due ufficiali e un civile che, dicendosi portatori di una proposta del gruppo antifascista migliarinese, proposero loro di far saltare il ponte ferroviario di Fornola. Temendo che potessero essere spie, fu mandato a Migliarina Luigi Amedeo Giannetti, il quale, tuttavia, appurò la veridicità della cosa. Si trattava infatti di Piero Borrotzu e del maresciallo Luigi Dallara, appartenenti al gruppo vezzanese del Colonnello Bottari, che erano stati accompagnati fin lassù da una guida aullese. Purtroppo, il Paita era una spia che, udito il piano, corse a denunciare quanto si preparava, travolgendo con la sua delazione il gruppo vezzanese.

A seguito dell’episodio delle Prede Bianche e di quello di Fontanedo vennero fucilate tre persone ritenute responsabili di essi: il Paternò, già citato, un carabiniere di Nasso, la cui moglie si era presentata ai partigiani con pretesti, nonché un abitante di Ortigaro di Tresana.

Pagano, Giorgio, “Tullio, eroe e fuorilegge”, 21 giugno 2015, così cita dal manoscritto di “Tullio”.

T9 “Quasi tre ore rimanemmo con le mani in alto, fermi, in mezzo alla nebbia e al freddo pungente. Nella mia mente cercavo una via di scampo. Ad un tratto mi ricordai che mi era rimasta in tasca una sigaretta. Chiesi all’ufficiale più vicino se ci permetteva di fumarla: egli acconsentì e me la accese. Avevo vicino Angelo Tasso, che avvertii del mio piano: mentre ci si passava la sigaretta veniva contemporaneamente trasmesso il piano d’azione. Quando mi ripassano la sigaretta per l’ultima tirata, secondo quanto stabilito, colpisco con tutte le mie forze, col capo, il tedesco che mi sta di fronte e lo faccio ruzzolare a terra… Mentre tutti cercavamo di scappare, i tedeschi si riebbero e lanciarono le bombe a mano”.

R8

Fiorillo, Maurizio, Uomini alla macchia: partigiani, sbandati, renitenti, banditi e popolazione nella Lunigiana storica, 1943-1945, Tesi di dottorato di ricerca in Storia, Università degli Studi di Pisa, anno 2001-2003, (2 voll.)

Sulla vicenda complessiva di Ottorino Schiasselloni, compresi i suoi rapporti con Primo Battistini “Tullio” dopo la morte di Cesare Signanini “Adalberto”, si sofferma Maurizio Fiorillo alle pp. 324-331 del testo citato. Tale vicenda, senza arrivare alle questioni inerenti al processo di Schiasselloni e condanna, da lui scontata, nel Dopoguerra, viene esposta sinteticamente in questa “Archeologia”, perché il nome di Schiasselloni, legato da rapporti alterni di amicizia-odio con “Tullio” (e viceversa), ricorrerà, con riferimento allo stesso “Tullio”, su più fasi. Schiasselloni, per come emerge in una relazione documentata e che Fiorillo cita, dichiara che Signanini, deluso dalla vita partigiana, durante la missione di cui erano stati ambedue incaricati, e che consisteva nel portare due ex prigionieri inglesi oltre il fiume Magra, gli avrebbe confidato di voler lasciare i compagni e arruolarsi nella milizia fascista, ragion per cui Schiasselloni l’avrebbe ucciso. Solo che, quando si era risaputo della morte di Signanini, e ne era stato rinvenuto il corpo, lo stesso Schiasselloni aveva sostenuto che Signanini non era rientrato con lui dalla missione, perché si era allontanato per andare a trovare dei parenti. La sua versione, come già detto, non aveva convinto “Tullio” che, infatti, non lo aveva portato con sé quando, successivamente, nel marzo 1944, era andato in Val di Taro. Da qui la autonomizzazione ulteriore di Schiasselloni rispetto a ogni istanza organizzativo-politica e il suo agire, con un piccolissimo gruppo da lui comandato, nella zona di Tresana (MS), in modo del tutto sommario, uccidendo una serie di elementi ritenuti spie. Dapprima in contatto con il gruppo azionista di Torpiana di Zignago, e poi in rottura con esso, Schiasselloni si rifugiò a Rossano di Zeri, presso il Maggiore inglese Gordon Lett. Lo Schiasselloni, probabilmente oggetto di attentati da parte di un partigiano azionista accordatosi con alcuni partigiani di “Tullio”, ma scampato a essi, dopo l’8 maggio 1944 lasciò Rossano per tornare a Tresana, persistendo nelle stesse modalità che avevano contraddistinto le sue azioni. Ma, già dal 5 giugno 1944, Primo Battistini “Tullio” aveva fatto affiggere manifesti con la comunicazione alla gente di Santo Stefano di una taglia da lui posta sul capo di Schiasselloni, il quale rispose con una contro taglia (questi episodi sono suffragati da una serie documentale esemplificata da Fiorillo). Rimasto indipendente rispetto a qualsiasi coordinamento organizzativo, che pure nel luglio 1944 prendeva forma nel mondo partigiano, Schiasselloni, il cui gruppo era composto di 15-20 persone al massimo, eliminò un suo ex partigiano, sospettato di voler intascare la taglia, presso il castello di Villa di Tresana (uccidendo però, secondo quanto disse, “per disgrazia”, anche un avvocato milanese che lì si trovava sfollato). Pressato dalla possibilità di essere eliminato da “Tullio” che poteva contare su molti uomini nella stessa zona di Tresana, sciolse il suo gruppetto, solvendo debiti e distribuendo risorse alla popolazione, con la quale aveva mantenuto un buon rapporto. Entrato di nuovo in contatto con “Giustizia e Libertà”, tollerato da quest’ultima in qualche modo come alleato, perché agiva in aree contigue ad essa, ruppe nuovamente i rapporti dopo il ritrovamento sulle pendici del Monte Cornoviglio di Dino Batti, responsabile militare azionista per l’area di Madrignano, fatto di cui fu seriamente sospettato, uccidendo anche un altro partigiano che riteneva lo minacciasse. Schiasselloni, vera e propria mina vagante, venne di fatto diplomaticamente allontanato, inducendolo a passare le linee e a rimanervi, ai primi di dicembre 1944, mentre i componenti residuali del suo gruppetto furono assorbiti da “G.L.”. Schiasselloni, corredato di denaro (ben 10 mila lire dell’epoca) e investito del ruolo di guida per due ex compagni siciliani, si ritrovò così di nuovo proprio con l’ormai inviso Primo Battistini “Tullio” che, dopo il drammatico rastrellamento del 29 novembre 1944 contro la Brigata “Muccini”, si era a sua volta portato presso gli Alleati. Tuttavia, ai primi di gennaio 1945, quando “Tullio” ritornò in IV Zona, per incarico della “Special Force” britannica, ebbe al suo fianco proprio Schiasselloni (che venne poi riconosciuto nel Dopoguerra come partigiano della IV Zona Operativa, con ascrizione alla “Special Force”5). Schiasselloni, però, persistendo nella sua solita condotta, si autonomizzò subito, aggregando una piccola banda formata da elementi esclusi dalle altre formazioni partigiane.

Ricci, Giulivo, Storia della Brigata Garibaldina “Ugo Muccini”, Istituto Storico della Resistenza “Pietro Mario Beghi”, La Spezia, 1978

pp.66-67

Come e perché il PCI spezzino avvicina Primo Battistini “Tullio”, il cui gruppo sta sgretolandosi. “Tullio” viene avviato a Valmozzola (PR), a rafforzare la Banda “Betti”, lì già operante. Contemporaneamente a “Tullio” si reca a Valmozzola il comunista migliarinese Mario Portonato “Claudio”.

T10 “I fatti delle Prede Bianche e il tradimento del Paita, con le gravi conseguenze che ne erano derivate, spinsero il CLN e il PCI, che ne erano rimasti male impressionati e supponevano la mancanza di ogni opportuna forma di vigilanza, di disciplina e di capacità direttive, a cercare un colloquio con Primo Battistini, che continuava ad essere considerato il capo del piccolo gruppo…

Il compito di avvicinare ‘Tullio’ fu affidato a Mario Portonato (Claudio), uno degli esponenti dell’antifascismo migliarinese…

L’incontro avvenne alla Macchia di Vezzano, lungo il fiume Magra, in località Cerlasca…’Tullio’, che era accompagnato da Luigi Amedeo Giannetti, fece una relazione sui casi occorsigli ed in particolare su quelli che apparivano più controversi, e cioè sulla cattura alle Prede Bianche, sulla morte di Adalberto Signanini, sull’uccisione delle tre spie, che si diceva, a torto o a ragione, eseguita con qualche crudeltà.

Il gruppo, per molti motivi, andava sgretolandosi.

‘Tullio’ con Giannetti fu una seconda volta alla Macchia… Lì giunsero gli ordini del CLN e del PCI. Luigi Amedeo Giannetti, richiamato da Dario Montarese (‘Briché’), d’intesa con il gruppo migliarinese, tornerà ad Aulla e, negli ultimi giorni di febbraio, si avvierà verso il Merizzo di Villafranca Lunigiana.

A ‘Tullio’ e ad Enrico Valerio di Santo Stefano, fuggito dalle file dell’esercito fascista repubblicano e rimasto per quaranta giorni nascosto in casa, Albernide Mola, emissario del CLN, portò l’ordine di abbandonare la zona e di recarsi a Valmozzola sull’Appennino parmense, ove già erano stati o stavano per essere pressoché contemporaneamente avviati altri patrioti arcolani e spezzini, a rafforzare la formazione di Mario Betti.

Il giorno medesimo6, senza sapere l’uno dell’altro, partivano con lo stesso treno, sulla linea ferroviaria la Spezia-Parma, Primo Battistini e Mario Portonato, incontro ad altre avventure, in una fase nuova della lotta armata”.

Le peripezie del gruppo sarzanese, l’importanza del Merizzo ai piedi dell’Appennino tosco-emiliano, Emilio Baccinelli e la sua uccisione, l’azione del gruppo sarzanese, con Flavio Bertone, contro un treno alle Ghiaie di Falcinello.

R9 Mentre succedevano queste cose, il gruppo sarzanese delle Cento Croci era ritornato sulle alture di Sarzana, una parte di quelli andati al Trambacco, con alcuni altri nuovi, erano rimasti a Popetto (Tresana), in attesa di ordini dal CLN e dal PCI, che, da tempo, stavano valutando l’opportunità, di fronte alle difficoltà di organizzare forze in campo provinciale, di provvedere a ciò spostando, però, uomini in luoghi più lontani. A tale proposito venne individuata Valmozzola, nell’Appennino parmense, dove operava “Betti”. Goliardo Luciani pensò invece a Merizzo, ai piedi dell’Appennino tosco-emiliano, dove viveva Edoardo Bassignani, fervente antifascista già durante il fascismo, e lì si recò con Emilio Baccinelli. Bassignani ospitava tre prigionieri russi fuggiti dal campo di prigionia di Fontanellato a Parma: Victor Ivanov, Mikhail Tartufian e Vassili Belakoski. E, al Merizzo, arrivò un carro carico di armi e rifornimenti da Sarzana e, sempre lì, il gruppo comunista migliarinese inviò giovani. La predisposizione di tutto ciò avveniva nell’ultima settimana di febbraio. Si noti che di lì a poco sarebbe stato ucciso dai fascisti, a Sarzana, esattamente il 18 marzo 1944, Emilio Baccinelli, ma ciò non avrebbe fermato le azioni dei sarzanesi, visto che il 20 marzo, alle Ghiaie di Falcinello, un commando, composto da Flavio Bertone, Nunzio Badiale, Artibano Ambrosini, Turiddo Perugi, Guglielmo Vesco e Libero Bertacchi, attaccò un treno carico di armi, esplosivi e rifornimenti per il fronte, provocando anche morti e feriti nella scorta.

p. 105

La Banda “Betti” a Valmozzola, la sua funzione centripeta per gli spezzini, l’episodio di Roccamurata, l’assalto al treno di Valmozzola il 12 marzo 1944 e la morte di “Betti”

T11 “Un gruppo era venuto polarizzandosi tra la Val Noveglia (Bardi), Varsi e Mariano (Valmozzola), nel dicembre 1943, non direttamente legato ad alcun partito politico né al CLN, quello di Mario Betti, che lo guiderà nel gennaio e ancora alla fine di febbraio, quando cominceranno ad arrivare a Valmozzola i primi elementi, avviati dal CLN e dal PCI, spezzini, sarzanesi e arcolani. Il Betti aveva trovato, peraltro, un embrionale movimento locale già sulla via dell’organizzazione… i legami con i partiti e con CLN erano saltuari ed episodici…”.

R10 Il “Betti”, in realtà Mario Devoti (anche se in alcuni autori troviamo la denominazione Mario Betti), personaggio abbastanza enigmatico, che probabilmente proveniva da Fiorenzuola d’Arda ed era stato sottotenente, e sulla cui figura non si è mai fatta luce completa, nel mentre va costituendo il suo gruppo, dà luogo a contrasti che lo rendono oggetto di un misterioso attentato. Comunque sia, il “Betti” diventa capobanda, entra in contatto con il CLN spezzino tramite Riccardo Galazzo, impiegato dell’Arsenale Marittimo Militare, cacciatore e frequentatore di quei luoghi. Aldo Galazzo è, a sua volta, tramite con elementi arcolani: tra essi, suo fratello, Aldo Galazzo, già condannato al confino e Flavio Maggiani, esponente di punta dell’antifascismo non solo arcolano. Essi sono a loro volta intermediari con Anelito Barontini, che era stato sollecitato dal comunista Raffaele Pieragostini (CLN genovese) a prendere contatto con il “Betti”, su cui il CLN parmense aveva dimostrato di avere poca presa.

Fu così che il gruppo di “Betti” diventò un punto di catalizzazione per gli spezzini che, man mano, si aggregarono ad esso, portandosi nel Parmense, a piccoli scaglioni. Portonato e Battistini, partiti lo stesso giorno sullo stesso treno, l’uno da Migliarina e l’altro da Santo Stefano, arrivarono così a Mariano, quartiere generale di “Betti”, che propose loro di assumere rispettivamente l’incarico di vice Comandante e Comandante del Gruppo Arditi. In tale ambito “Betti” incarica Battistini di una serie di azioni che riescono pienamente. Arriva nel gruppo anche il sarzanese Paolino Ranieri “Andrea”, il quale assume la funzione di Commissario politico fino a quel momento non prevista nella banda, e cui “Betti” non si oppone. Il 10 marzo arrivano anche altri: arcolani, ad esempio Ezio Bassano (‘Romualdo’) e santostefanesi, ad esempio Arrigo Franceschini (‘Tito’), Mario Tavilla (‘Crasna’) e Adriano Casale (‘Maranghin’). Arrivano anche armi e munizioni da Migliarina grazie a Renato Grifoglio, e da Sarzana, grazie a Gino Guastini. L’11 marzo 1944 avviene uno scontro con il presidio di Roccamurata, intorno alla cui organizzazione e predisposizione, così come intorno a quello di Valmozzola, il giorno seguente, esistono varie versioni (la questione dell’11 e del 12, in quanto date, è abbastanza confusa, nel senso che per Valmozzola è stata tramandata la data del 13, anche se la maggior parte dei protagonisti ricorda che era di domenica, quindi il 12, ma allora Roccamurata, essendo un giorno prima, è l’11)7.

Secondo una versione, lo scontro di Roccamurata sarebbe avvenuto casualmente e senza connessione con l’episodio di Valmozzola. Secondo altre fonti, tra cui Primo Battistini, invece, proprio lui, che era in servizio di pattuglia non lontano dal Taro, sarebbe stato avvertito che il presidio fascista di Roccamurata teneva in custodia tre giovani destinati alla fucilazione, per cui, con i suoi uomini, assalì il presidio ma non trovò i ragazzi, trasportati nel frattempo a Borgotaro. Sarebbe nata da qui in Battistini l’idea (cui persuase “Betti”) di assalire a Valmozzola, l’indomani, il treno che, proveniente dalla Spezia, avrebbe raccolto i giovani. Gli uomini non sarebbero stati informati dello scopo della missione, per evitare sia una fuga di notizie, sia che elementi più politicizzati, quali Paolino Ranieri e Portonato, la sconsigliassero, giudicandola rischiosa. Ranieri ricorda che “Betti” parlava di un assalto all’ammasso del Comune per requisire viveri e che “Betti” non volle farlo partecipare all’impresa che, comunque, sempre secondo Ranieri, prevedeva la requisizione dei viveri, il sequestro del capostazione, e null’altro. Secondo altri, avvenuta la requisizione, “Betti” decise invece, improvvisamente, di sequestrare il capostazione, considerato membro del quadrumvirato fascista della zona, e, qualora avessero trovato un treno fermo, di assalirlo. Il nodo è capire se l’assalto al treno, che costituì per la Resistenza delle province di Parma e della Spezia un punto di svolta, data la notorietà dell’impresa e l’effetto galvanizzatore che ebbe, era stato programmato in funzione della liberazione dei giovani. Sta di fatto che, quali che siano le versioni, l’assalto ci fu alle 8,30 del mattino contro un treno pieno di militari, tedeschi e fascisti, i quali, dopo una prima fitta sparatoria, si arresero. Nel corso della battaglia “Betti” rimase ucciso, anche se gli uomini se ne resero conto solo una volta tornati a Mariano. I tre prigionieri dei fascisti, che si trovavano in effetti sul treno, furono liberati, le perdite dei “ribelli” consistettero in un ferito grave. Secondo alcuni, venti furono i catturati tra fascisti e tedeschi, secondo altri, quaranta. La maggior parte fu lasciata libera quasi subito. Vennero trattenuti solo sette elementi, ritenuti non meritevoli di clemenza, che vennero messi a morte da un gruppo di partigiani comandato da Primo Battistini.

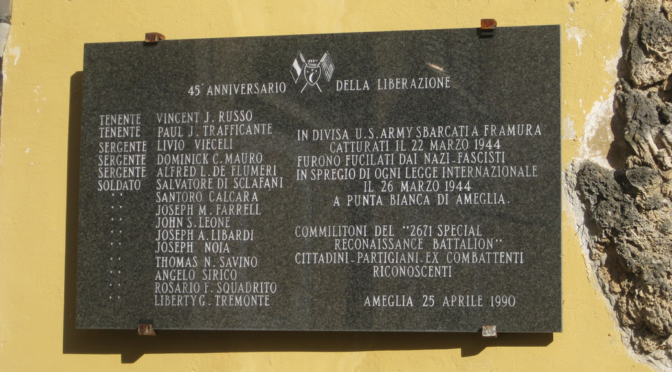

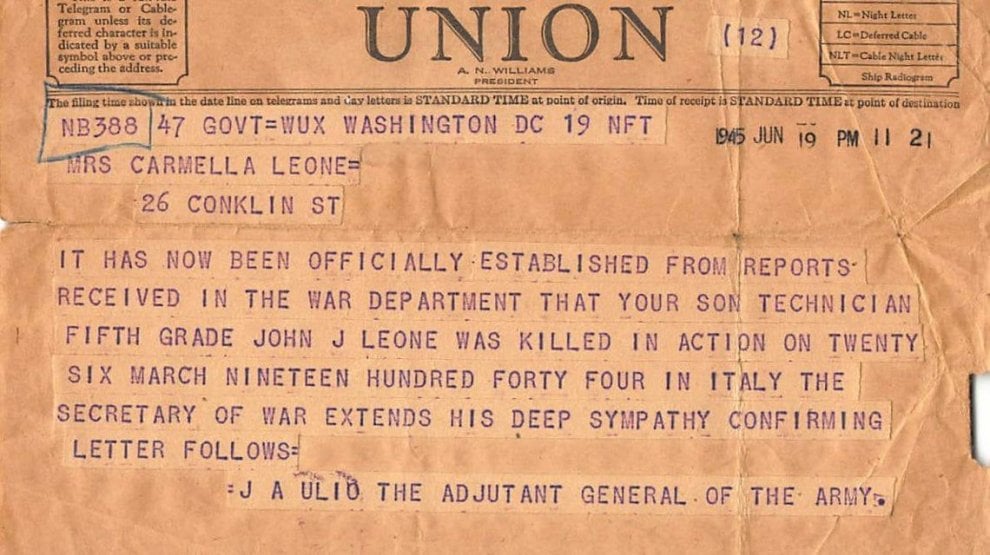

Il giorno 14 marzo, a seguito di un’operazione di rastrellamento, non necessariamente da mettere in collegamento con quanto avvenuto a Valmozzola, ma probabile effetto anche di decisioni precedenti, sebbene le autorità fasciste cercassero di creare un legame stretto tra lo smacco di Valmozzola e la “punizione” da esse attuata, avveniva il tragico episodio di Monte Barca, a seguito del quale, sopresi forse a seguito di una delazione, morirono o sul momento o fucilati successivamente Victor Ivanov, Luigi Giannetti, Luciano Righi, Angelo Trogu, Domenico Mosti, Gino Parenti, Giuseppe Tendola, Mikhail Tartufian, Nino Gerini, Ubaldo Cheirasco, Vassili Belakoski.

Comunque sia, sul fatto di Valmozzola, come dice anche Maurizio Fiorillo8 nel suo libro, esistono almeno “Quattro versioni, tramandate dalla memorialistica, in parte inconciliabili”.

Giorgio Pagano è tornato, nel marzo 2024, sulla questione, e, basandosi su un manoscritto di Battistini, ha avvalorato la versione di quest’ultimo9.

Si noti che, quasi contemporaneamente, avvenivano altri due importanti episodi: il 15 marzo 1944, la morte in combattimento, a Succisa di Pontremoli, di Fermo Ognibene, Comandante del “Picelli”; il 18 e il 19 marzo 1944, la resistenza, diventata leggendaria, a forze nemiche ben superiori, da parte di un altro gruppo del “Picelli”, comandato da Dante Castellucci Facio (Lago Santo). Fiorillo, nel testo citato, in Nota collega i due episodi con la necessità del “Picelli” di sfuggire al rastrellamento punitivo della X MAS (p. 71).

Ricci, Giulivo, Storia della Brigata Garibaldina “Ugo Muccini”, Istituto Storico della Resistenza “Pietro Mario Beghi”, La Spezia, 1978

p. 125

La Banda “Betti” dopo Valmozzola si scinde tra elementi locali e spezzini. Di questi ultimi, stabilitisi a Boccolo dei Tassi, diventa Comandante Primo Battistini “Tullio” e svolge la funzione di Commissario Paolino Ranieri “Andrea”, coadiuvato da Mario Portonato. Arriva a Boccolo dei Tassi anche Ezio Saccani “Renzo”, inviato dal CLN parmense. L’azione di Groppallo.

T12 “Riunitisi la sera in Mariano, stanchissimi, coloro che avevano partecipato all’assalto al convoglio, preoccupati tutti e la medesima popolazione per le voci che cominciavano a circolare di concentramenti di soldatesche tedesche e fasciste intenzionate a scatenare un forte rastrellamento, dopo ampia discussione, nella quale non riuscirono a raggiungere un’intesa sulle modalità e la direzione dello ‘sganciamento’ a causa di divergenze sorte tra gli spezzini e una parte degli elementi locali e non superate, i partigiani già costituenti la ‘banda’ di Mario Betti ruppero l’unità fino ad allora mantenuta e consolidata e si divisero. Precedentemente dopo opportuno interrogatorio, era stata decisa la condanna a morte di sette dei prigionieri…”.

R11 Il gruppo spezzino, in cui Primo Battistini aveva di fatto assunto la funzione di Comandante, mentre Paolino Ranieri continuava a fare, coadiuvato da Mario Portonato, il Commissario politico, allacciarono, nel loro peregrinare, legami con la Resistenza parmense e, dopo sette giorni, arrivarono, su indicazione del CLN di Parma, a Boccolo dei Tassi, dove acquistò una posizione di rilievo, tanto che qualcuno parla di lui come Comandante (mentre era sicuramente vice Comandante) Ezio Saccani “Renzo”, lì inviato dallo stesso CLN parmense: egli, giunto forse il 23 marzo 1944, prese contatto con gli elementi locali che non avevano accettato di unirsi agli spezzini).

Le peripezie e gli incontri, in un’area dove prendevano forma, qua e là, gruppi resistenziali, furono vari, così come le azioni. Tra esse, quella di Groppallo, dove si recò una parte del gruppo, recuperando ingenti viveri, e dove fu catturato un ufficiale postale, su cui pesavano accuse di avere fatto catturare renitenti alla leva, ex prigionieri inglesi e disertori dai corpi fascisti. Egli fu messo a morte da Primo Battistini, il quale ha sostenuto come già in precedenza fosse stata assodata pienamente la veridicità degli indizi sull’uomo, mentre altri hanno affermato che le informazioni raccolte non erano ancora sufficienti.

pp. 131-132

Primo Battistini “Tullio”, il suo ascendente sugli uomini, il suo coraggio e la sua istintività. Si fanno però strada alcune perplessità sul suo comportamento.

T13 “L’avvenimento parve ridestare tra gli spezzini o, almeno, in una parte di essi, una certa perplessità di fronte al comportamento del comandante ‘Tullio’, senz’altro uomo di coraggio, dotato d’intuito e d’astuzia, ma incline –così almeno sembrava- per la sua formazione e il suo temperamento, a prendere decisioni personali, ad assentarsi dal gruppo senza darne conto agli uomini, ad assumere atteggiamenti talora altezzosi, ad indossare indumenti e calzature più vistosi di quelli degli altri compagni… Come abbiamo più addietro accennato, quello di ‘Tullio’ era un temperamento istintivo, così come istintivo era il suo antifascismo…”.

T14 “La sua figura appariva, così, piena di ascendente a chi riteneva che dovesse essere privilegiati il momento militare puro, quasi un’avventura pericolosa e meravigliosa ad un tempo; e questo spiega il fascino e l’ascendente indubbiamente esercitati da ‘Tullio’, almeno fino al 3 agosto 1944 o, anche, al 29 novembre 1944, sui giovani, specie su quelli, pure generosi e schietti, che non possedevano, come i più, preparazione politica né erano inclini a perseguirla… Il problema però a Boccolo non assumerà un preciso rilievo e rimarrà allo stato di sensazione”.

Primi sintomi di malessere tra gli uomini di Primo Battistini “Tullio”; lo spostamento da Boccolo a Lezzara. Paolino Ranieri “Andrea” torna nello Spezzino per riallacciare i rapporti con PCI e CLN

R12 Mentre una parte degli uomini si era recata a Groppallo, l’altra, con Ezio Saccani, che aveva a fianco Ezio Bassano “Romualdo”, era andata a Ferriere, per fare una requisizione in casa di un facoltoso abitante, il quale cedette, senza problemi, viveri ed altri generi ai partigiani.

Prima ancora delle azioni di Groppallo e di Ferriere, Paolino Ranieri si era recato alla Spezia, per riallacciare i rapporti con il PCI ed il CLN. Poco prima della partenza egli, avvertendo l’atmosfera non armonica che cominciava a serpeggiare tra gli uomini, aveva cercato, in più sere, e nonostante una iniziale riottosità degli ascoltatori, di fare opera di istruzione e informazione educativa. Parlò quindi dei termini generali della lotta patriottica, della necessità di una visione unitaria della lotta, dell’importanza che l’esercito dei “ribelli” fosse un vero esercito popolare, in cui le funzioni di comando dovevano essere esercitate democraticamente, in cui non dovevano esistere privilegi o separatezze di sorta, ed in cui ci fosse il rispetto assoluto delle cose di proprietà collettiva. Audacia, prudenza, coraggio, umiltà, disciplina e libertà dovevano stare insieme. Insistette sul fatto che occorreva avere con le popolazioni un rapporto amichevole e collaborativo, improntato alla persuasione e non alla coercizione, ad esempio quando venisse a mancare il cibo, spiegando anche quale, dentro quel contesto, dovesse essere il ruolo del PCI, cui si ispirava la formazione, dentro le direttive unitarie del CLN.

p. 136

Da Boccolo dei Tassi e località limitrofe a Lezzara

T15 “Il soggiorno a Boccolo e in altre località limitrofe durò ancora qualche tempo, poi fu presa la decisione di trasferirsi altrove per motivi di sicurezza… Il gruppo cominciò così un nuovo spostamento, riattraversò il Ceno e si riportò sopra Lezzara, più o meno negli stessi luoghi dai quali era partito per recarsi a Boccolo dei Tassi…”.

p. 139

A Lezzara, i sintomi di malessere del gruppo si accentuano, tanto che esso si scinde. Primo Battistini “Tullio” va con la maggioranza degli uomini a Tiedoli. Un gruppo di spezzini, tra cui Ezio Bassano e Mario Portonato, insieme ad Ezio Saccani, rimangono a Lezzara, definendosi “Distaccamento Betti” e prendendo contatti con il CLN parmense e con la XII Brigata Garibaldi).

T16 “Durante il soggiorno a Lezzara di Campitello, località in Comune di Bardi a metri 673 d’altezza, fra i torrenti Noveglia e Toncina, i sintomi già manifestatisi in forme imprecise a Boccolo dei Tassi si accentuarono”.

R13 Erano insoddisfatti Ezio Saccani, poco incline a essere soggetto a Primo Battistini “Tullio”, ma anche Mario Portonato “Claudio”, nonché alcuni giovani arcolani, i quali ritenevano che la formazione dovesse essere governata in modo diverso. Nacque così una discussione il giorno 10 aprile 1944 che durò molte ore, vedendo da una parte Battistini, dall’altra Saccani, al quale ultimo si avvicinarono Bassano e Portonato. Questi accentuavano il concetto di governo democratico e rilevavano che Battistini era succeduto, senza una elezione, a Betti, dopo l’episodio di Valmozzola, in circostanze eccezionali, mentre era ormai necessario procedere valutando l’esperienza fatta, e sulla quale non c’era un giudizio univoco. Dapprima prevalse l’idea di eleggere Comandante il Saccani ma poi, comunicando Battistini che, nel corso del trasferimento da Boccoli a Lezzara, aveva avuto notizia che il CLN spezzino lo voleva a Bolano (SP), dove avrebbe dovuto dar vita ad una formazione da tale CLN dipendente e operante in territorio lunense, la grande maggioranza degli spezzini, forse perché convinta della superiorità di Tullio, o perché preferiva avvicinarsi a casa, si schierò con lui, risalendo la Val Noveglia e scendendo su Tiedoli. Ma, in tale circostanza, si staccò dal gruppo degli spezzini, rimanendo a Lezzara, un piccolo nucleo, definitosi distaccamento “Betti”, di cui facevano parte, tra gli altri, Mario Portonato ed Ezio Bassano. Questo gruppo prese contatto con il CLN parmense e con la XII Brigata Garibaldi, in via di riorganizzazione a seguito della morte del comandante del “Picelli” Fermo Ognibene e della resa di fronte a preponderanti forze nemiche del Battaglione “Griffith”, a Montagnana, il 15 aprile 1944. In tale contesto, in cui il 22 aprile 1944 diventa Comandante della XII Brigata Garibaldi il bardigiano Luigi Marchini (Dario), cominciarono ad affluire presso il gruppo di Lezzara numerosi elementi sbandati. Al Distaccamento “Betti” fu affidato il compito di catturare, a Bardi, una spia e un sergente della GNR, tal Gabotto, accusato di avere fatto arrestare ex militari, attuando requisizioni illegali di bestiame. L’azione, finalizzata a catturare la spia, in realtà non riuscì in ciò, ma, casualmente, fu catturato il Gabotto, insieme ad elementi della GNR di Bardi, che, portati al Passo di Pelizzone, alla presenza di due Maggiori inglesi, vennero processati, e di cui si decise, con titubanza nei riguardi di un giovanissimo, la fucilazione. Partono da qui una serie di azioni partigiane e di rappresaglie nemiche.

p. 147

Primo Battistini “Tullio” è a Tiedoli, dove si reca Ezio Bassano, per ristabilire un contatto

T17 “Intanto si sparse la voce che altri spezzini erano affluiti a Rocca di Tiedoli (Borgo Val di Taro) dov’era ‘Tullio’. Nacque il desiderio di riavere un contatto. Ezio Bassano (Romualdo), insieme con un elemento locale, pratico della montagna, risalita l’alta Val Noveglia scese poi a Tiedoli. Quasi come un messaggero, trattò con ‘Tullio’, con ‘Andrea’, con ‘Walter’, alla ricerca di una soluzione che ripristinasse l’unità del gruppo spezzino…”

R 14 Dopo una serie di trattative si addivenne ad una soluzione.

p. 147

Gli spezzini lasciano il Distaccamento “Betti”, separandosi da Ezio Saccani, e ritornano con Primo Battistini “Tullio” a Tiedoli.

T18 “… gli spezzini si divisero da ‘Renzo’ -che con gli elementi locali continuò a mantenere in vita il distaccamento ‘Mario Betti’ e restò a Lezzara- e si riunirono ai compagni dislocati alla Rocca dei Tiedoli, ancora sotto il comando di ‘Tullio’. La discussione non era stata serena. Paolino Ranieri aveva rivolto agli spezzini del Gruppo ‘Betti’ l’invito pressante a ricongiungersi con i conterranei a Tiedoli: ‘Claudio’ aveva risposto che l’unificazione sarebbe avvenuta alla condizione che ‘Tullio’ avesse lasciato il comando, poiché le ragioni che avevano determinato la rottura e la preferenza per ‘Renzo’ non erano venute meno. Alla fine, questa richiesta era stata accolta”.

p. 162

Primi segni di insofferenza nel gruppo di Tiedoli (circa verso il 20 aprile 1944).

T19 “Durante il soggiorno a Tiedoli e, nell’imminenza dell’arrivo di ‘Andrea’, di ‘Gino’, di “Walter” con altri spezzini, e subito dopo l’arrivo di questi, furono compiute due missioni in Val di Magra… Alcuni degli uomini che meno subivano il forte ascendente di ‘Tullio’, intorno al venti aprile cominciarono a dare segni di impazienza e a manifestare sommessamente qualche giudizio non positivo…”

R15 Quando arriva il gruppo sarzanese con Paolino Ranieri e Flavio Bertone, si verificano molte discussioni e, alla fine, Primo Battistini lascia il comando del gruppo.

p. 164

Quando a Tiedoli ritorna dallo Spezzino Paolino Ranieri “Andrea” con Flavio Bertone “Walter”, dopo una discussione durata molte ore, diventa Comandante del gruppo Flavio Bertone “Walter”

T20 “Infine, nonostante l’ascendente di cui sopra un gruppo di giovani ancora godeva, ‘Tullio’ si convinse di dover abbandonare il comando e la zona. Il comando fu assunto, su proposta, accolta all’unanimità, di ‘Andrea’ e di ‘Brichè’, che ne avevano ammirato le qualità morali e militari e stimavano i parenti di lui, dal giovane Flavio Bertone (‘Walter’), mentre l’incarico di Commissario politico era ripreso, col generale consenso, dallo stesso Paolino Ranieri (‘Andrea’).

’Tullio’ partì un mattino con soli tre fidi santostefanesi, Mario Tavilla (‘Crasna’), Arrigo Franceschini (‘Tito’) e Ferruccio Spadaccini (‘Stalin’)”.

R16 In sintesi, Paolino Ranieri, tornato a Sarzana, come detto precedentemente, aveva maturato la decisione di portare la maggior parte degli uomini, dislocati tra Vallecchia e Castelnuovo Magra, nel Parmense. Il grosso si mise in movimento il 22 aprile 1944 e, dopo varie peripezie, passarono dal Lago Bon e arrivarono sulla linea di displuvio cercando di capire con i binocoli dove fossero i compagni, individuandoli alla Rocca di Tiedoli. Lì andati seppero della divisione avvenuta e che aveva dato luogo al Distaccamento “Betti”, divisione recuperata da Ranieri il quale ingiunse, appunto agli spezzini, di riunirsi a Tiedoli, dove, dopo molte discussioni, non venne trovato un punto di sintesi, per cui il comando del gruppo fu assunto da Flavio Bertone “Walter”, arrivato con Ranieri dallo Spezzino e già noto per varie imprese, mentre Ranieri assumeva nuovamente la funzione di Commissario politico. Molti vedono in tale episodio l’inizio di quella che sarà la futura Brigata d’Assalto “Ugo Muccini”, la cui fondazione va meglio ascritta, dopo molte altre vicende, al 19 settembre 1944 (Bosco di Faeta)10”

R17 Sull’episodio della discussione alla Rocca di Tiedoli e sulla sostituzione di Primo Battistini “Tullio”, Flavio Bertone, nell’“Intervista all’on. Flavio Bertone ‘Walter’”, effettuata il 5 gennaio 1999, a cura di Remo Sensoni, nella sede di “Spedia”, Società di cui Bertone era Presidente, si sofferma ampiamente.

Intervista a Flavio Bertone “Walter”11

T21 “…Ranieri Paolino era già stato inviato in quel periodo, nel Parmense dove c’era un distaccamento partigiano molto forte comandato da un certo Betti, che poi morì a Valmozzola, c’era Battistini ‘Tullio’, in un distaccamento dove c’era un gruppo di spezzini soprattutto. Sono quelli che poi hanno fatto l’attacco a Valmozzola; c’era Bassano Ezio, quello di Arcola, e un gruppo di arcolani, che erano andati a finire in montagna li. Eravamo quasi tutti giovani, 21 anni; la massa eravamo noi di 21 anni. Fortunatamente abbiamo trovato nella nostra strada ‘sta gente, perché non so senza questa gente cosa avremmo avuto in testa. Ranieri, per esempio, nonostante 10 anni di differenza, riuscì a comandare tutti, era molto bravo. Se non avessimo trovato loro, come sarebbero andate le cose non lo so, perché i giovani sono irruenti. La formazione politica è cominciata in montagna; prima c’era un’adesione umana, sentimentale, di schieramento, di stare dall’altra parte, ecc. Venivo da una famiglia di miseria, di povertà; quindi, il concetto è semplice: fascismo uguale miseria, ribellarsi al fascismo… Paolino va in montagna con questo distaccamento. Sennonché torna giù e dice: ‘O mi venite ad aiutare o da solo non ce la faccio’; e partimmo dalla zona di Canepari. Partimmo una decina di quelli che erano ancora lì, vecchi compagni, Bottieri, Gugliemo, Turiddo, non ricordo tutti, e andammo nella zona dove era il distaccamento, nel parmense, a Rocca di Tiedoli, una zona sopra Ostia Parmense. Allora questi gruppi partigiani erano ancora braccati, eravamo in una fase non delle formazioni vere e proprie, e dei comandi unici, ma molto prima. Siamo partiti il mercoledì sera e siamo arrivati il sabato pomeriggio. A piedi, naturalmente; ma non solo: bisognava attraversare le zone di montagna ed evitare di andare a finire nelle trappole. Mi ricordo che quella mattina presso il Lago Santo, in una località detta Proda Bianca12, trovammo i vestiti di alcuni che avevano fucilato in quella zona. Era una mattina di nebbia terribile, arrivammo in quella zona lì e trovammo il distaccamento spaccato, brutalmente spaccato, perché una parte chiedeva di mandare via Battistini Tullio e un’altra parte lo difendeva. C’era un magazzino con pochi viveri e un po’ di roba, con delle armi. Avevamo piazzato una mitragliatrice a difesa di questa roba per tenerla, e l’altra parte voleva averla. Quindi era una situazione drammatica. Quella notte si fece l’assemblea per nominare il nuovo comandante; e fu un incontro dentro una stalla con Tullio a fianco con due partigiani che si erano schierati con lui armati e con il mitra senza sicurezza ed a fianco a Paolino c’eravamo io e questo Perugi anche noi con il mitra senza sicurezza. Questa fu l’assemblea quella sera, per dire la verità. In quella situazione Paolino pose la questione che Tullio doveva andare via e propose me come comandante, senza nemmeno dirmelo. Per dire la verità, s’era riunita la cellula del partito, perché non tutti erano iscritti al partito fra i partigiani; la cellula del partito aveva deciso di proporre me come comandante anche se il mio più alto livello nella vita militare era stato ‘marinaio servizi vari’. Tullio andò via, ma accettò la mia nomina, perché io e lui ci eravamo già trovati in una certa azione prima ed insomma sapeva che avrei potuto dire delle cose… Ho imparato una cosa nella vita, chi è cinico non è coraggioso. Il cinico è pronto ad ammazzare, a sparare, ma, se sparano anche dall’altra parte, è più facile che scappi che no. In quella notte rientrò al distaccamento Ezio Bassano che comandava un gruppo che se n’erano andati con un distaccamento del parmense. La cosa mi rimase impressa perché rientrò lui con alcuni partigiani di cui non ricordo il nome, e quando vidi arrivare questo Bassano con la divisa inglese, con lo stemma, un giovanotto meraviglioso, grande: ‘Non perdiamo più ragazzi; a questo punto non ci pensiamo nemmeno ad affrontare l’esercito tedesco’. Quindi io divenni comandante in quella situazione non certamente entusiasmante.”

R18 Dopo questo fatto, Primo Battistini “Tullio” si porta verso lo Zerasco, dove dà vita alla Brigata “Signanini”, in ricordo del giovane partigiano che, andato in missione con Ottorino Schiasselloni, era stato ritrovato, subito dopo l’episodio delle Prede Bianche (30 gennaio 1944,) ucciso, e riguardo alla cui morte erano sorti dubbi mai chiariti, tanto che in essa, come già detto, lo stesso Schiasselloni, con le varie e poco convincenti versioni fornite, sembrava implicato.

Fiorillo, Maurizio, “Uomini alla macchia. Bande partigiane e guerra civile. Lunigiana 1943-1945”, Editori Laterza, Roma-Bari, 2010.

pp.92-93 e Note 29 e 30.

Primo Battistini “Tullio” forma nello Zerasco la Brigata “Signanini”, poi Brigata “Melchiorre Vanni”13

T22 “Dopo essere stato esautorato, Battistini aveva lasciato la banda, con l’intenzione, scrive il commissario Ranieri ‘di venire a contatto col Comitato militare [del PCI] de La Spezia e reclutare tutti gli elementi disposti a seguirlo per formare un Gruppo’. Ranieri, che riteneva Battistini indisciplinato e a volte irresponsabile, sebbene abile nella guerriglia e nello sfuggire ai rastrellamenti, avrebbe preferito evitare che ‘Tullio’ assumesse il comando di uomini, ma i comunisti spezzini, a corto di comandanti esperti, gli concessero di formare una nuova banda, inviandogli molti volontari… Alla fine di giugno ‘Tullio’ aveva ormai creato una banda che prese il nome di distaccamento ‘Signanini’ e poi di Brigata ‘Vanni’”.

Qui finisce l’”Archeologia” e inizia la storia vera e propria della Brigata, poi Battaglione ,“Vanni”.

Note

1 Giorgio Pagano sta curando, come ha dichiarato in “Patria Indipendente” (marzo 2024), la pubblicazione del manoscritto di Battistini, il cui titolo ( v. Nota 5 del testo citato) è “Tullio. Memorie. Cronache resistenziali”.

2 Talvolta si trova scritto anche Bacinelli.

3 in realtà Cesare Signanini “Adalberto”.

4 1944.

5 V. la scheda in questo sito

6 Cioè, il 2 marzo 1944.

7 NdA: da indagine condotta sulle fonti dell’epoca, e precisamente sui giornali, la data di Valmozzola è senza dubbio il 12 marzo 1944 (domenica). La “Gazzetta di Parma” del 14 marzo 1944 parla dell’episodio in questo modo: “Domenica mattina [quindi domenica 12 marzo] verso le ore 8,30, un gruppo di banditi armati, composto di una cinquantina di individui, dopo avere circondato il treno proveniente da La Spezia e diretto a Parma che si era fermato nella stazione di Valmozzola, apriva un violento fuoco di fucileria e di bombe a mano verso il convoglio… E’ morto altresì ucciso uno dei banditi, non ancora identificato ma che si ha ragione di credere fosse il capo o uno dei capi della banda, addosso al quale è stata rinvenuta una forte somma in valuta italiana”. V. anche, a tale proposito l’articolo a cura di Maria Cristina Mirabello.

8 Fiorillo, Maurizio, “Uomini alla macchia. Bande partigiane e guerra civile. Lunigiana 1943-1945”, Editori Laterza, Roma-Bari, 2010, p.69.

9 V. Pagano, Giorgio, cit.

10 V. la scheda a cura di Maria Cristina Mirabello.

11 Riguardo al testo, si tenga conto che si tratta di un orale, cui corrisponde una trascrizione che non segue le regole, specie sintattiche, dello scritto.

12 Così nel testo.

13 Il passaggio, da una denominazione all’altra, ha una marcatura politica. L’intitolazione della “banda” a Cesare Signanini, chiamato “Adalberto” da Primo Battistini, e perito, come già detto, in circostanze misteriose, quando il gruppo di “Tullio” era alle Prede Bianche, ha una marcatura dettata dall’amicizia, mentre ben diverso è il significato che la denominazione “Melchiorre Vanni” implica, e, soprattutto, implicherà.

In breve, Melchiorre Vanni, dapprima anarchico, poi comunista, aveva rivestito funzioni dirigenti nel PCd’I, in Italia e all’estero. Andato in Spagna durante la guerra civile, aveva riportato ferite durante un bombardamento a Madrid. Trasportato in Francia, era morto a seguito di esse, nel marzo 1939.