Il 20 Gennaio 1945 avveniva il rastrellamento nazifascista che può essere correttamente definito come uno dei fatti d’arme più importanti per la Cronologia della IV Zona Operativa.

Il rastrellamento, che spesso le storiografia generale trascura, è in realtà, per molti versi, decisivo riguardo all’evoluzione della guerra in Italia, e quindi la sua rilevanza va ben oltre il territorio spezzino.

Riportiamo di seguito un brano tratto da quanto dice Mario Fontana, Comandante della IV Zona Operativa, nella sua “Relazione sull’attività operativa svolta dai reparti della IV Zona dal luglio 1944 al 25 aprile 1945” su tale episodio.

“Questa azione [NdR: cioè il rastrellamento] preparata lungamente ed accuratamente eseguita con enormi forze dotate di moderno materiale da guerra, condotta con decisa volontà di liquidare definitivamente le formazioni patriote della IV Zona, costituisce un definitivo ed inglorioso scacco di tutte le speranze fasciste. Sono 20.000 uomini stupendamente armati che vengono irreparabilmente gettati sulle posizioni di partenza da 2.000 patrioti che oltre al loro coraggio, alla loro fede, al loro spirito di sacrificio, al desiderio di immolarsi per i principi della libertà non avevano che armi portatili individuali, talune delle quali, come lo Sten, li obbligavano a buttarsi sotto per poterle usare.”

Insomma, la superiorità tecnica nazifascista non poté nulla contro un movimento partigiano che, attraverso tappe non facili e non sempre lineari, aveva però maturato una consapevolezza con la quale si era mostrato in grado di fronteggiare un nemico tanto più potente.

Note

- Erroneamente il rastrellamento del 20 gennaio 1945 è anche conosciuto con la denominazione di “battaglia del Monte Gottero”, sebbene sul monte non si sia svolta una vera e propria battaglia, ma esso sia stato invece teatro di un epico ed estenuante “sganciamento” da parte dei reparti partigiani che, dopo avere retto il primo urto del nemico, riuscirono in questo modo a salvarsi.

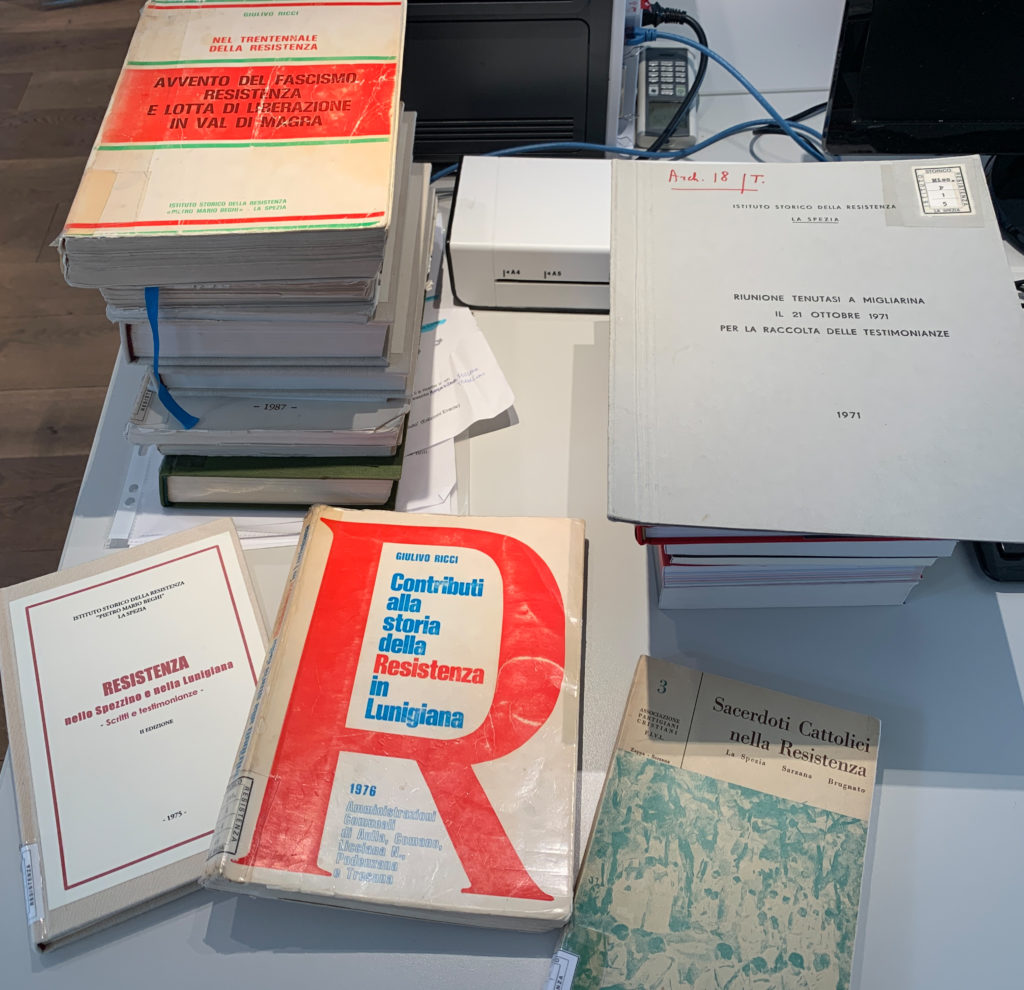

- Le pagine seguenti sono state scritte, rielaborando fondamentalmente le schede, curate da Valerio Martone, su Via XX gennaio 1945 e Via Monte Gottero

20 Gennaio 1945

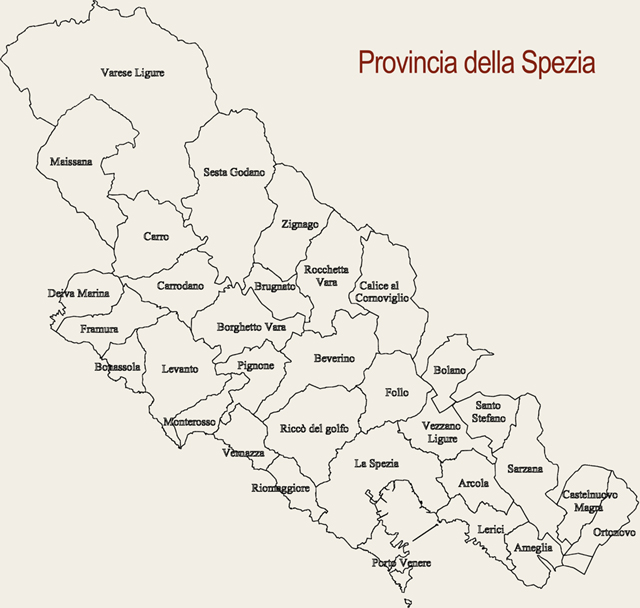

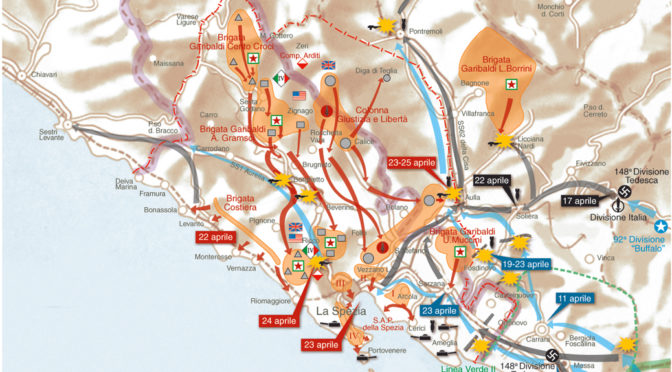

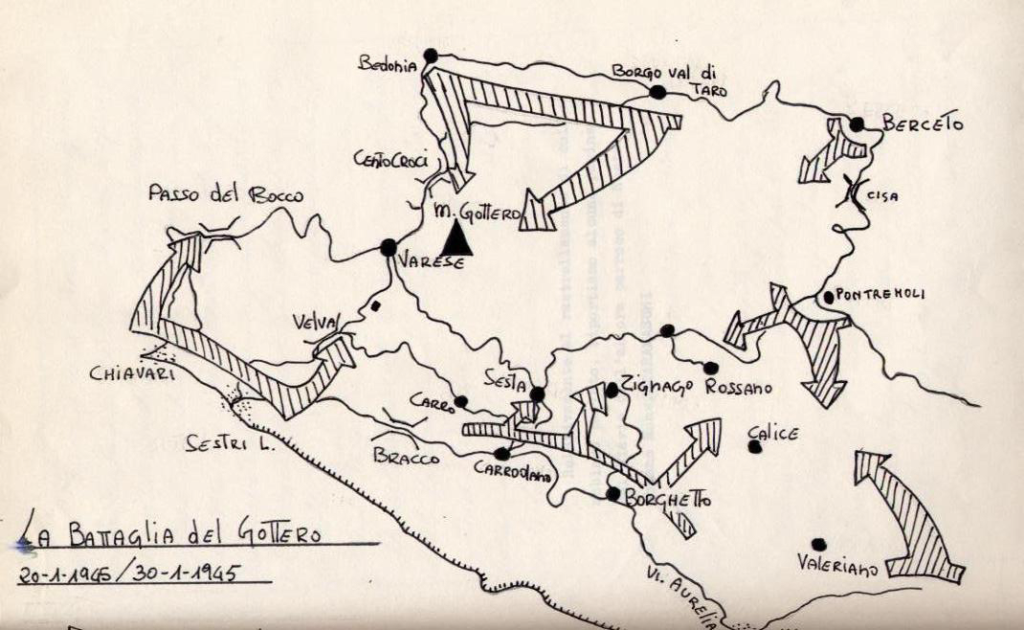

La cartina riportata rende bene la manovra a tenaglia che le forze nazi-fasciste mettono in atto a partire dal 20 gennaio 1945 per sconfiggere in modo definitivo i partigiani della IV Zona Operativa. Il tentativo è quello di eliminare il secondo polmone della Resistenza alle spalle della Linea Gotica, dopo aver distrutto alla fine di novembre 1944 la Divisione Garibaldi Lunense e ridimensionato la Brigata d’assalto Garibaldi “U. Muccini” in val d’Aulella. Non a caso proprio il 25 gennaio 1945 c’è la visita di Mussolini a Pontremoli, Aulla e Mocrone.

In realtà quella che avrebbe potuto essere per i Resistenti una vera e propria catastrofe, si rivela, nonostante le numerose e dolorose perdite subite, l’occasione in cui essi dimostrano una capacità di organizzazione molto più alta rispetto a quella messa in campo nei rastrellamenti precedenti. Alla fine di gennaio saranno perciò i nazifascisti, molto superiori per numero ed armi, a ritirarsi, senza avere raggiunto gli obiettivi prefissati.

Antefatti

Già il 29 dicembre 1944 reparti fascisti della Monterosa occupano l’area di Varese Ligure, isolando le formazioni della IV Zona da Genova e il giorno dopo reparti nazi-fascisti si dirigono in Val di Taro, isolando da nord i partigiani. Ulteriori arrivi di truppe nemiche sono segnalati a Pontremoli e a Borghetto Vara dal 15 al 18 gennaio 1945.

Il meteo

Meteo: Il 20 gennaio 1945 il tempo è sereno, il 21 il tempo è sereno; il 22 cade nuovamente la neve, il 23 e 24 il cielo si fa variabile, mentre fra 25 e 27 il tempo ritorna sereno.

Brigate partigiane, rastrellamento e Monte Gottero

L’ormai atteso (il SIM partigiano -Servizio Informazione Militare- ha tempestivamente segnalato l’azione nemica) e temuto rastrellamento, che qualche Resistente ha definito come “i giorni dell’ira”, scatta fra 20 e 25 gennaio 1945.

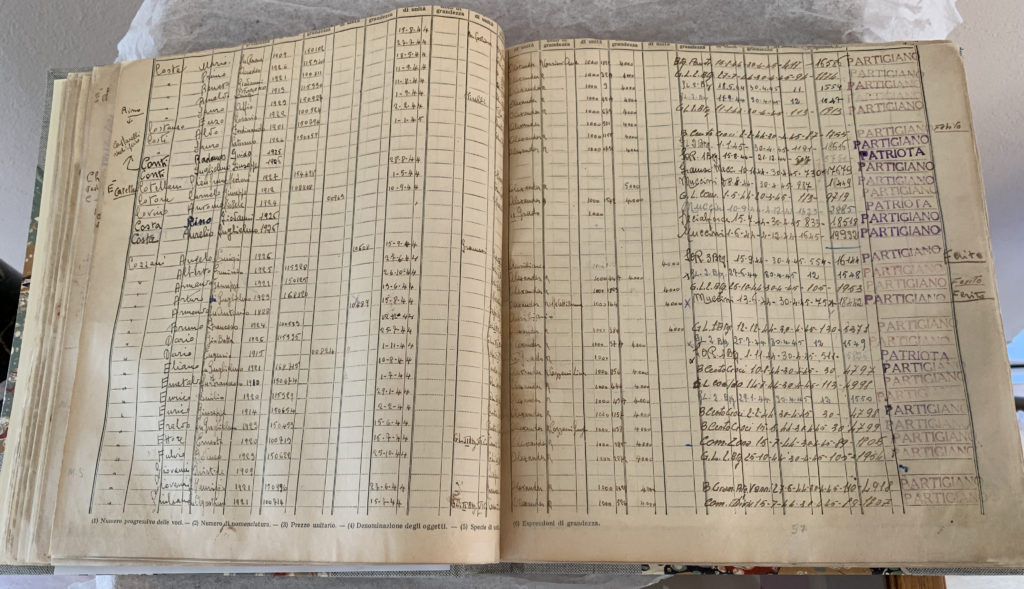

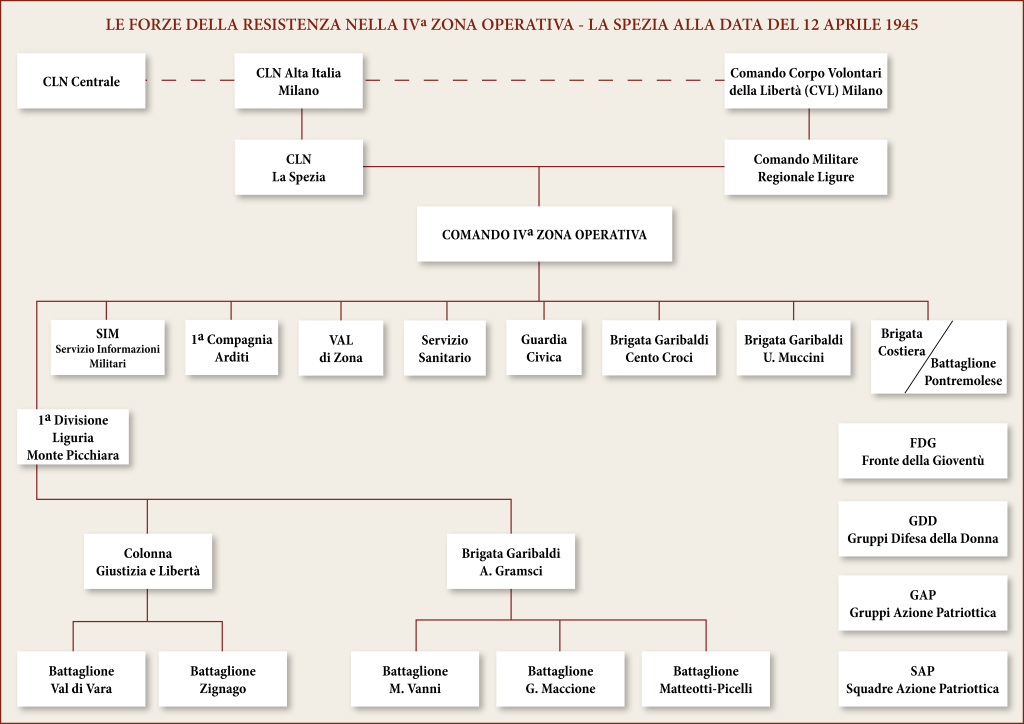

Il piano del Comando tedesco si propone di accerchiare tutta la zona e rastrellarla completamente: prendono parte ad esso la IV Divisione di Fanteria della Wehrmacht, reparti di Alpenjaeger, di Gebirgjager, la divisione Turkestan composta da mercenari tatari, Alpini della Divisione Monterosa, Bersaglieri della Divisione Italia, Brigate Nere della Spezia, Carrara, Chiavari, la X Flottiglia Mas, i reparti ANTISOM, per un complesso di 25 mila uomini circa.

I partigiani della IV Zona sono circa 2500, dotati di armi leggere, ma impossibilitati a resistere per lungo tempo, anche perché del tutto deficitario è il loro equipaggiamento a livello di vestititi e scarpe: proprio perciò l’ordine è di resistere al primo assalto, per consentire al grosso delle forze di effettuare spostamenti, sganciamenti e occultamenti.

Per tutta la durata del 20 gennaio, con cielo sereno e neve altissima sui crinali appenninici, viene così opposta al nemico una forte resistenza: verso la via Aurelia, a Brugnato, mentre a Serò di Zignago la popolazione locale si mescola addirittura ai partigiani, combattendo con essi e infliggendo perdite serie ai nemici.

Nel settore est i nazifascisti raggiungono Monte Scassella e Varese Ligure, inoltre da Pontremoli giungono a Coloretta, salendo lungo la valle di Zeri, per sorprendere le postazioni a difesa dei contrafforti meridionali del Picchiara, dei Casoni e del Cornoviglio.

Il ripiegamento programmato dei partigiani prevede l’abbandono ordinato di Cornice, Serò, Godano e Calabria e, sopraggiunta la notte, viene attuato il previsto piano di sganciamento, in condizioni climatiche proibitive, segnalate come tali negli annali di meteorologia, per la neve alta e la temperatura bassissima, essendo al contempo necessario lasciare il meno possibile tracce sul manto candido.

La maggior parte della I Divisione “Liguria-Picchiara”, formata dalla Colonna “Giustizia e Libertà” e dalla Brigata garibaldina “Gramsci” (in cui sono confluite le precedenti Brigate “Gramsci”, “Vanni” e “Matteotti-Picelli”, ormai con la denominazione di Battaglioni), compresa la Divisione “Cento Croci”, iniziano a ritirarsi verso il Monte Gottero, anche se nella zona di Cornice e Serò rimangono impegnati tutta la giornata reparti del Battaglione “Vanni”, del “Gramsci”, del “Matteotti Picelli” e una compagnia di “Giustizia e Libertà”.

La Brigata “Gramsci”, che ha sostenuto l’urto tedesco a Bozzolo con il Battaglione “Vanni” di Astorre Tanca, riallineatasi sulla direttrice che va da Serò a Scogna, lasciati due partigiani armati di Bren sul campanile di Scogna, a copertura dei reparti che si stanno avviando verso il Gottero, si concentra all’una di notte a Torpiana per raggiungere, secondo quanto stabilito dal Comando della IV Zona operativa, Fontana Gilente, nell’alto pontremolese.

Lo fa, divisa in due segmenti, l’uno costituito dal Battaglione “Gramsci” e dal Comando di Brigata e l’altro costituito soprattutto da uomini del “Vanni”, seguendo l’itinerario Pignona, Antessio, Chiusola. La marcia continua durante tutta la notte ma, nella giornata del 21, essendo sereno, la lunga linea nera di uomini che si muove verso il Gottero, è individuata dai tedeschi che, però, a causa della distanza, non riescono a far arrivare a segno le raffiche delle armi.

Nonostante il gelo e la neve, alta in alcuni punti anche due metri, i partigiani della Brigata “Gramsci” si portano entro il pomeriggio del 21, sul Gottero, alla cui sommità il termometro segna meno venti gradi (e dove trovano uomini della “Centocroci”, già lì): la Brigata, sempre divisa nei due segmenti sopra individuati, nonostante il manifestarsi di numerosi e gravi casi di congelamento, raggiunge infine Fontana Gilente, non senza ulteriori peripezie come lo scontro con i terribili Mongoli della divisione Turkestan e la cattura di un gruppo di partigiani, riusciti però per la maggior parte a fuggire.

Poiché tuttavia a Fontana Gilente non c’è cibo, viene ordinato ai due segmenti della Brigata “Gramsci” di recarsi alle così dette Cascine di Bassone, sopra Guinadi, alle quali arrivano in modo differito entro la giornata del 23. Le Cascine rappresentano la salvezza: qui i partigiani hanno infatti modo di riposare e mangiare almeno qualche patata che viene bollita nella neve fatta sciogliere. La marcia dei partigiani riprende poi per tutto lo Zerasco, dove la popolazione è terrorizzata dai Mongoli che hanno bruciato Adelano e massacrato dodici partigiani della colonna “Giustizia e Libertà”, fra cui la famiglia Perini, costituita dal padre e due fratelli gemelli. Il giorno dopo i partigiani superano il passo del Rastrello e rientrano su Torpiana.

Il Battaglione “Matteotti-Picelli”, comandato da Nello Quartieri “Italiano”, sempre appartenente alla “Gramsci” e che si è distinto soprattutto a Bergassana, a Godano e Calabria presso Scogna, segue all’incirca lo stesso percorso, rientrando nelle posizioni occupate prima del rastrellamento il 1 febbraio.

Più difficoltoso ed articolato risulta lo sganciamento della Colonna “Giustizia e Libertà”. Quest’ultima, che combatte duramente dalle sue posizioni, solo in parte valica il Gottero perché, nel caso del Battaglione “Val di Vara”, è dislocata troppo lontana da esso. Perciò tale Battaglione, dopo avere combattuto, ripiega, o disperdendosi nei boschi di Calice o oltrepassando di notte il Vara per uscire dalla zona rastrellata, o venendo sorpreso e scontrandosi con la Brigata Nera come succede a Valeriano.

Delle tre compagnie dell’altro Battaglione azionista, lo “Zignago”, solo una esce, non vista, dalla zona rastrellata, mentre le altre due, che il 20 gennaio a Brugnato si battono per oltre cinque ore, in un aspro combattimento portato avanti da Giovanni Pagani e dai suoi uomini, si trovano circondate dalle forze nemiche. Non potendo che ritirarsi, ma trovando ormai occupate dai nemici le vie in quota, i gruppi si disperdono per rifugiarsi in dirupi e anfratti, sul Monte Picchiara e sul Monte Dragnone, dove resistono ai limiti della sopravvivenza. In questo quadro vengono catturati sul Dragnone gli appartenenti alla Colonna “Giustizia e Libertà” Giovanni Pagani, Ezio Grandis e Giuseppe Da Pozzo, con 8 compagni.

Anche la Divisione “Cento Croci” tenta fra 20 e 21 lo sganciamento attraverso il Gottero, raggiunge, con parecchie perdite di uomini e materiali la cima del monte la sera del 21 gennaio, per poi ridiscendere verso la Val di Taro: la sera del 23 gennaio, 17 partigiani di essa, compresi il Comandante Richetto e il Commissario politico Benedetto, vengono catturati dai tedeschi, anche se, successivamente, il Commissario Benedetto, grazie ad uno scambio di prigionieri, tornerà libero insieme ad alcuni compagni, e Richetto riuscirà a scappare.

Il Maggiore inglese Gordon Lett e i paracadutisti della “Forza Speciale”, non avendo avuto collegamenti e notizie certe nell’ultimo periodo prima del rastrellamento, sono colti di sorpresa. Una parte dei paracadutisti, che si trovano a Coloretta, raggiungono le falde del Gottero passando a nord di Sesta Godano. Gordon Lett, con altri paracadutisti e una parte di uomini del Battaglione “Internazionale”, si trova nei pressi di Arzelato: da qui scende a Chiesa di Rossano, sale sul Picchiara e quindi sul Gottero. Rientrerà a Rossano attraverso Torpiana, Serò e Calice.

La “Brigata Costiera”, che ha come area di riferimento la fascia a mare, ma che, proprio nei giorni in cui inizia il rastrellamento, sta ristrutturandosi per integrarsi con il Battaglione Pontremolese nello Zerasco, è in parte a Sasseta di Zignago. Gli uomini che lì si trovano seguono perciò le sorti dei reparti garibaldini che vanno verso il Gottero.

I rastrellatori nazi-fascisti si ritirano fra 25 e 31 gennaio ed entro i primi giorni di febbraio 1945, dunque, i reparti partigiani, rientrano nelle rispettive posizioni. I morti partigiani sono stati circa 50 e circa 40 i prigionieri. Moltissimi uomini presentano congelamenti, più o meno gravi, agli arti inferiori, privi come sono delle calzature adatte. I reparti hanno subito colpi ma non si è verificato uno sbandamento generale, e questo grazie alla maggiore efficienza complessiva assunta dai partigiani, ma anche grazie alla popolazione civile che, quando e appena ha potuto, ha protetto, accolto e sfamato, con quel poco che c’è, i “ribelli”.