A cura di Patrizia Gallotti e Maria Cristina Mirabello

80° anniversario di una giornata particolare

25 aprile 1945 alla Spezia

A cura di Patrizia Gallotti e Maria Cristina Mirabello

A ottant’anni dalla Liberazione1 il nostro Istituto pubblica una breve2 fotocronaca di quella memorabile giornata per la città della Spezia (e degli avvenimenti immediatamente precedenti legati ad essa), corredando le immagini di sintetiche spiegazioni. I partigiani combatterono la loro battaglia finale3 a San Benedetto (Riccò del Golfo) il 24 aprile 19454, sconfiggendo l’ultima guarnigione tedesca che non si era arresa e liberando, grazie a tale vittoria, la strada agli Alleati, i quali si dirigevano a Genova.

Il giorno dopo i partigiani poterono così scendere dal Passo della Foce5, incontrandovi le prime avanguardie della 92° Divisione “Buffalo”, per rivedere finalmente la loro città6.

Era dunque il mattino del 25 aprile7 quando, in una bella giornata di sole, ci fu la sfilata, fondamentalmente secondo la traiettoria Piazza Brin, Corso Cavour, Via Chiodo: il corteo, alla cui testa erano Mario Fontana8 e Tommaso Lupi9 (rispettivamente Comandante e Commissario Politico della IV Zona Operativa), arrivato in Piazza Verdi, si incrociò con il grosso delle truppe alleate10, le quali transitavano dalla Spezia per arrivare a Genova.

La scena di tale incontro fisico risultò non solo visibile ma, a detta di testimoni dell’epoca, particolarmente emozionante, per chi ebbe la possibilità di guardarla dalle finestre del Palazzo del Governo (rimasto miracolosamente illeso, nonostante i rovinosi bombardamenti), dove Pietro Mario Beghi “Mario”11, Segretario del CLN spezzino12 e Prefetto della Spezia13, attendeva i reparti partigiani, avendo lì convocato la riunione del primo CLN della Liberazione.

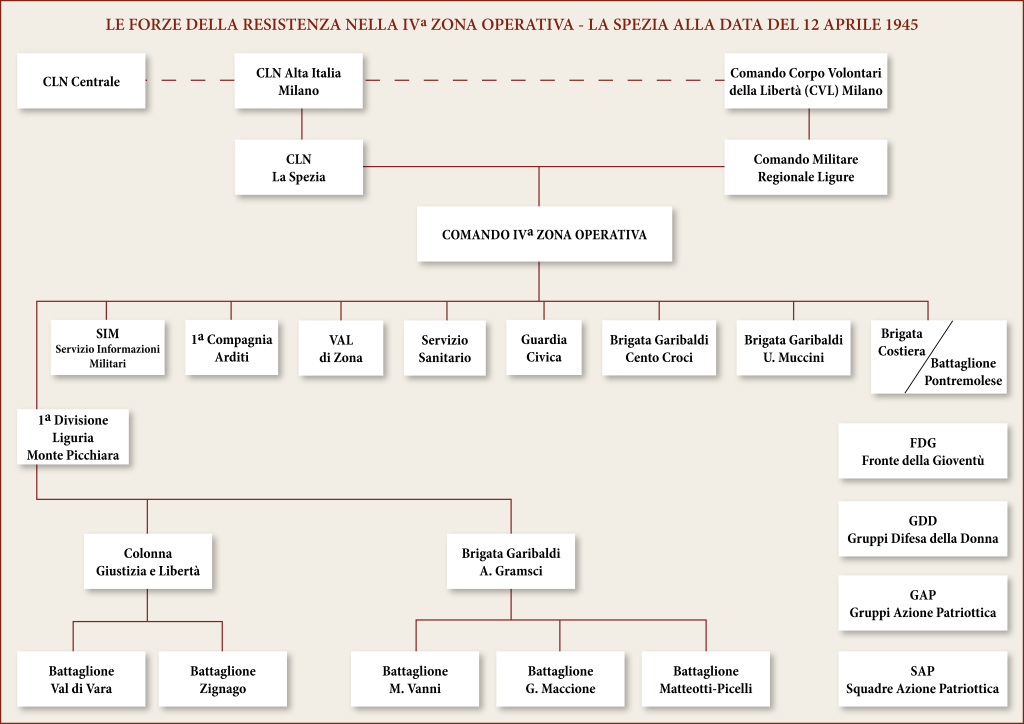

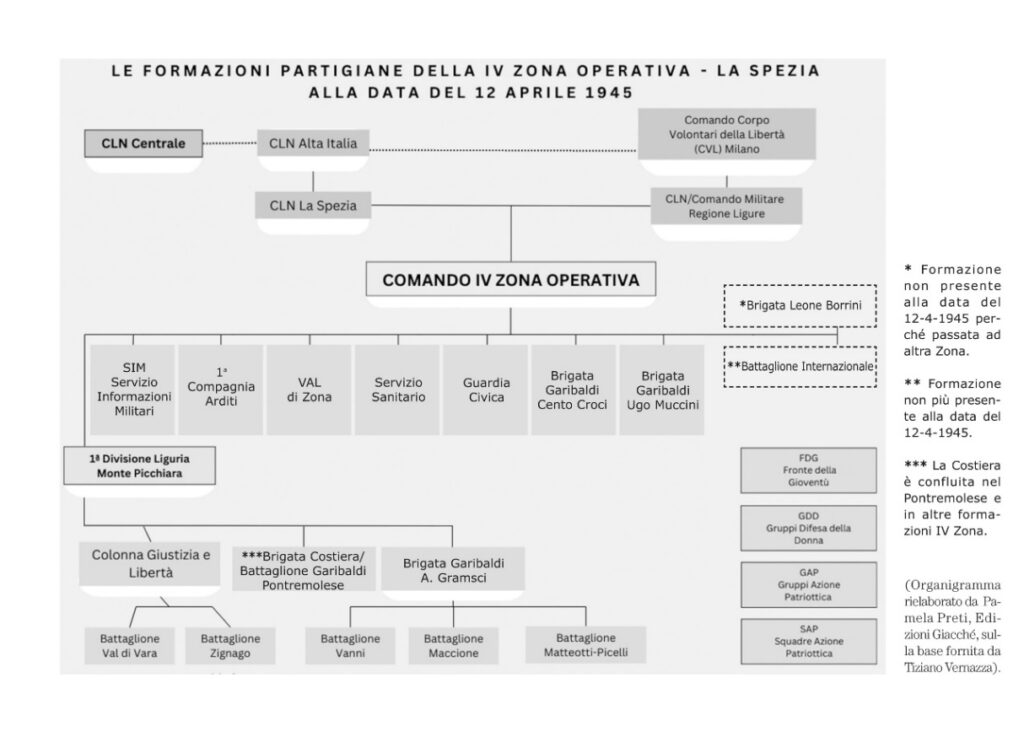

L’organigramma della IV Zona Operativa era in quella data così configurabile14

FOTOCRONACA

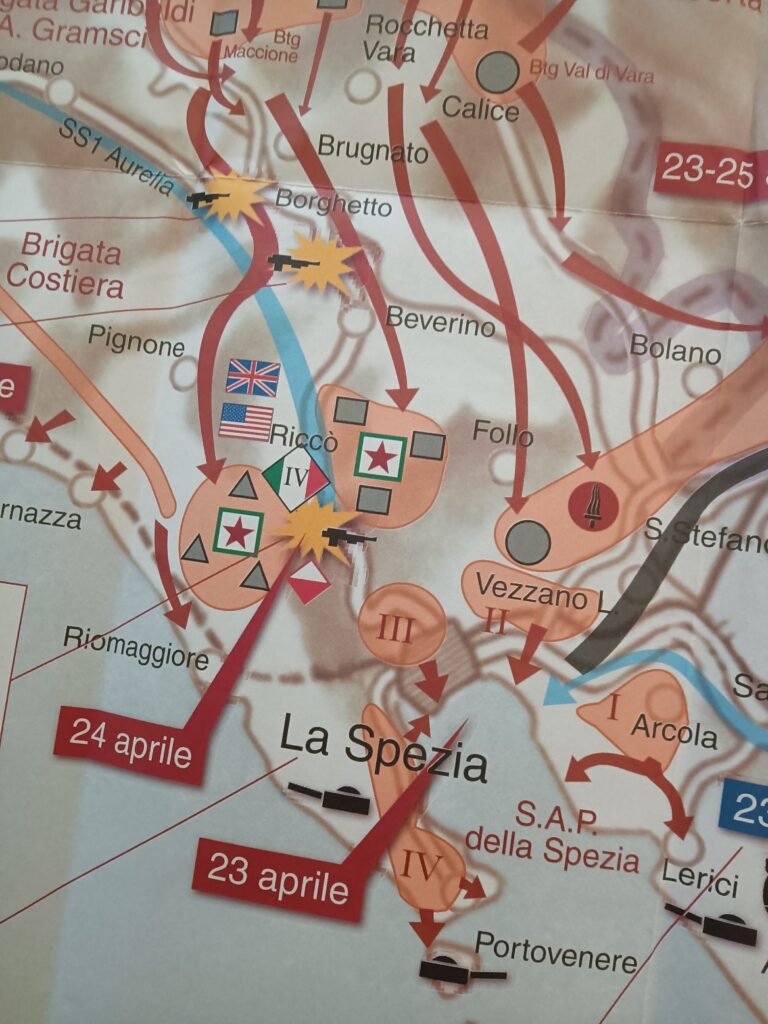

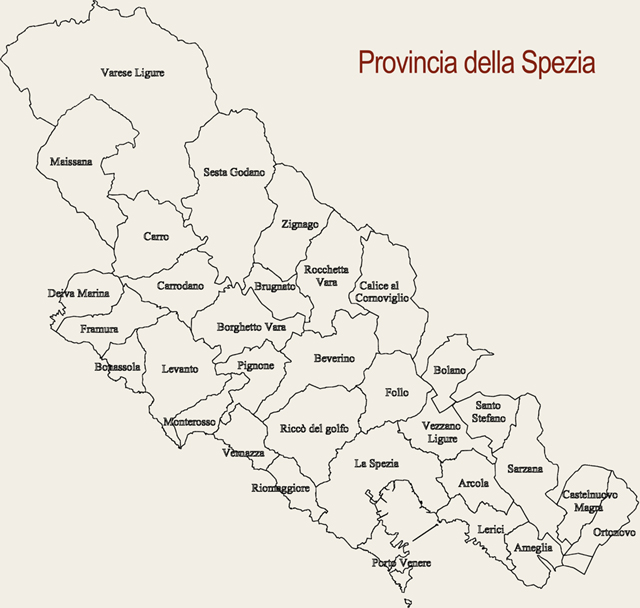

Una porzione di mappa geografica per capire la collocazione del Comune di Riccò del Golfo (SP), in cui avviene la battaglia di San Benedetto15.

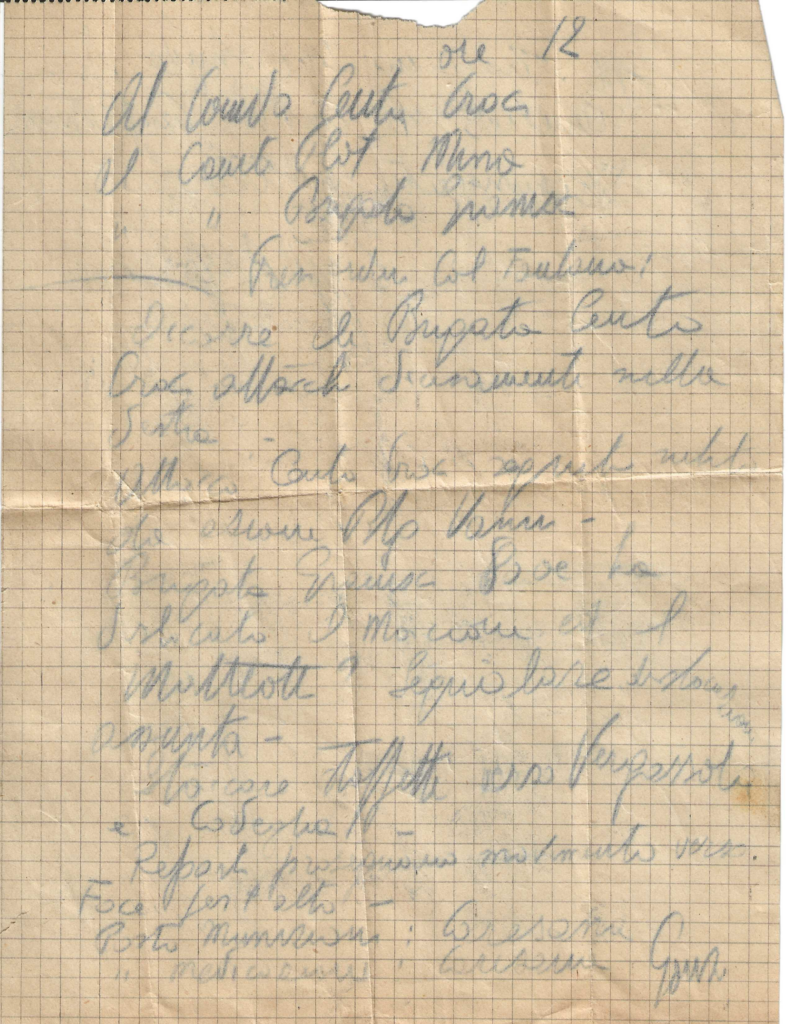

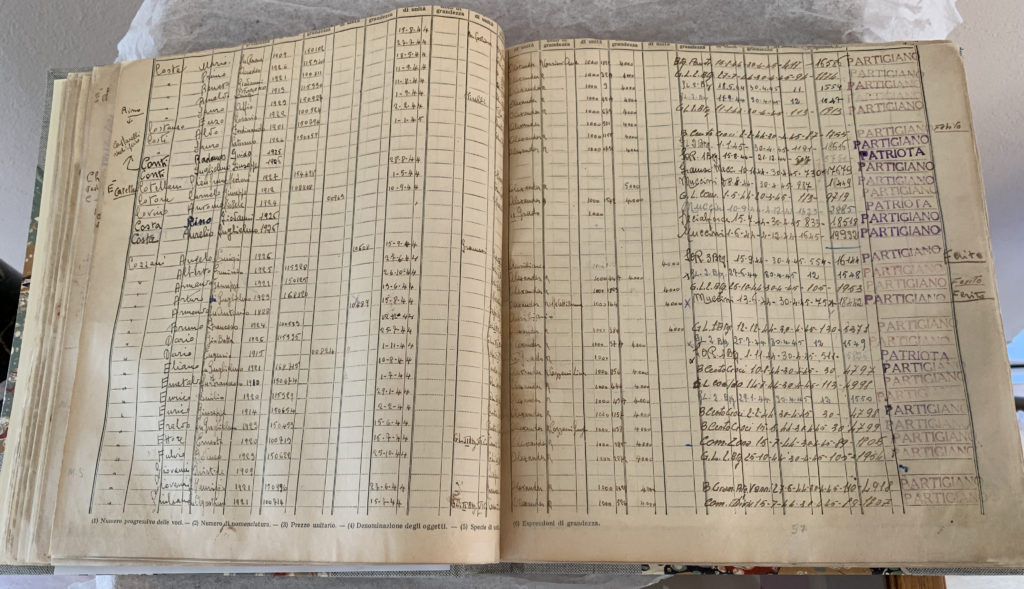

Battaglia di San Benedetto (Riccò del Golfo): questi erano gli ordini alle ore 12 del 24 aprile 194516.

Il campanile della chiesa di San Benedetto (Comune di Riccò del Golfo, SP), punto nevralgico dell’omonima battaglia (24-4-1945), oggi17.

Il cippo (Debbio-Riccò del Golfo, SP), che ricorda oggi il luogo in cui il mortaio impiegato dai partigiani nella battaglia di San Benedetto (24-4-1945) esplose, causando tre morti18.

La lapide su strada, a San Benedetto, in ricordo dell’omonima battaglia (24-4-1945)19.

25 aprile 1945: La Spezia. Sfilano i reparti partigiani. Primi tre da sinistra: Lorenzino Tornabuoni (Ispettore per “Giustizia e Libertà”), quindi Mario Fontana (Comandante della IV Zona Operativa), Flavio Maggiani (Ispettore per le Brigate “Garibaldi”)20.

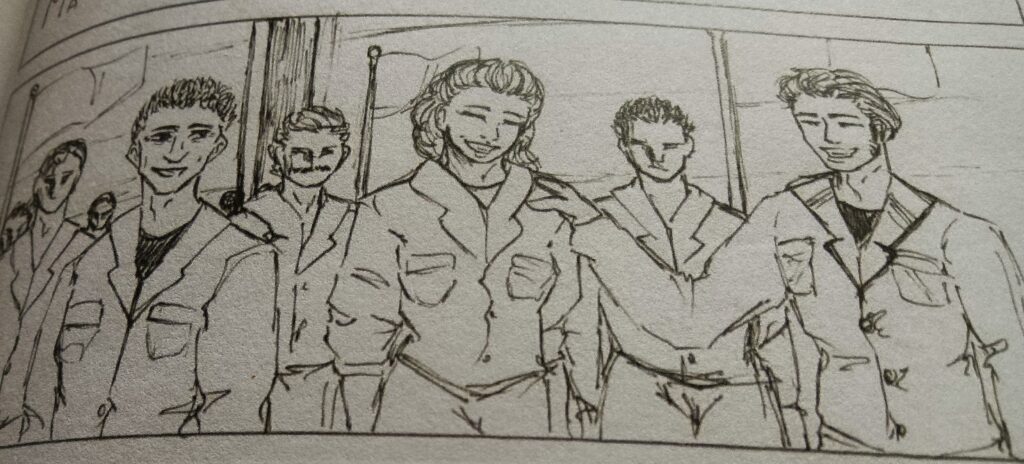

25 aprile 1945: La Spezia. La stessa sfilata della foto precedente interpretata in un fumetto attuale21.

25 aprile 1945: La Spezia. Sfilano i reparti partigiani: terzo da sinistra Tommaso Lupi, Commissario Politico della IV Zona Operativa, quinto, Giovanni Ceragioli, Commissario Politico della I Divisione “Liguria-Picchiara”, sesto, Luciano Scotti, Comandante della I Divisione “Liguria-Picchiara”, al suo fianco, Anselmo Corsini, Commissario Politico aggiunto della I Divisione “Liguria-Picchiara”22.

25 aprile 1945: Piazza Verdi (La Spezia). Immagine di un gruppo della Brigata garibaldina “Cento Croci”. Si riconoscono, in primo piano, da sinistra a destra: il Comandante Alberto Perego, al centro l’ufficiale Varese Antoni, a destra il Commissario Politico Terzo Ballani23.

25 aprile 1945: La Spezia. Un gruppo del Servizio Sanitario IV Zona Operativa: al centro, con i baffi, il prof. Mario Farina, a destra suo fratello, Sergio Farina, all’epoca ancora studente universitario di Medicina24.

Il Palazzo del Governo, oggi (sede della Prefettura e della Provincia della Spezia): dalle sue finestre, la mattina del 25 aprile 1945, fu possibile vedere l’incontro, nell’attigua Piazza Verdi, del grosso delle truppe alleate con i reparti partigiani scesi dal Passo della Foce25.

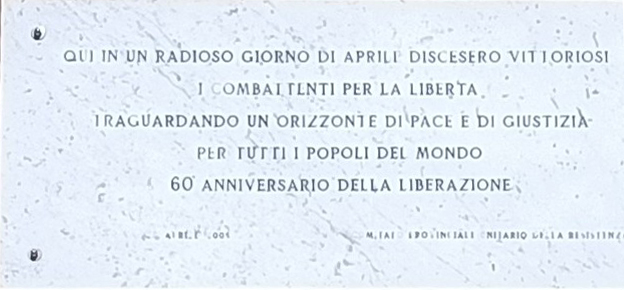

La targa che, collocata alla Spezia sul Palazzo degli Studi, in Piazza Verdi, ricorda oggi la vittoriosa discesa dei partigiani dai monti26.

27 aprile27 1945: sfila alla Spezia, in Via Chiodo, il Battaglione “Zignago-Gindoli” (Colonna “Giustizia e Libertà”). Si riconoscono in prima fila, da sinistra a destra, il Comandante Amelio Guerrieri, la partigiana Carmen Bisighin, il Commissario Politico Giorgio Oldoini28.

27 aprile 1945: la sfilata del Battaglione “Zignago-Gindoli”, interpretata in un fumetto attuale29.

Una foto scattata nei giorni della Liberazione. Tre partigiane della Brigata “Gramsci”. Da sinistra a destra: Vera Del Bene, “Kety”, Elena Scarpato30.

Un reperto storico: bracciale CLN, senza nome, ma con numero di riconoscimento individuale, per chi operò nei giorni della Liberazione alla Spezia31.

Il monumento alla Resistenza (La Spezia, Giardini Pubblici) interpretato in un fumetto attuale32.

NOTE

1 Per un riferimento generale al 25 aprile, v. ; per un riferimento complessivo all’area della IV Zona Operativa, v.

2 Per un’analisi più estesa ed approfondita degli avvenimenti relativi al 24 e 25 aprile 1945, in relazione alla battaglia di San Benedetto e alla discesa in città, compresi gli apporti sulla questione provenienti da più fonti, si rimanda al recente libro Fondazione ETS-ISR La Spezia, “Storia del Battaglione garibaldino ‘Melchiorre ‘Vanni’. IV Zona Operativa”, di Maria Cristina Mirabello, Edizioni Giacché, La Spezia, gennaio 2025 (Capitoli 26-27 ed Epilogo).

3 Le forze che, essendo lì presenti il Comandante della IV Zona Mario Fontana e il rappresentante della Missione inglese John Henderson, si scontrarono con i tedeschi a San Benedetto, erano fondamentalmente garibaldine (Brigata “Gramsci”, costituita dai Battaglioni “Vanni”, “Maccione”, “Matteotti-Picelli”, dipendente dalla Divisione “Liguria-Picchiara”, e Brigata “Cento Croci”). Altri reparti partigiani operarono, su ordine del Comando IV Zona, in settori territoriali diversi. In un quadro coordinato rispetto agli Alleati, il Battaglione “Val di Vara” (Colonna “Giustizia e Libertà”) fu infatti impegnato nella zona di Aulla (la liberazione di Aulla, dove gli Alleati entrarono il 25 aprile mattina, avvenne nella serata-notte tra 24 e 25 aprile). Sulle colline della Spezia, il Battaglione “Zignago-Gindoli” (Colonna “Giustizia e Libertà”) affrontò gli ultimi residui nazifascisti a Monte Albano. Nell’area orientale della provincia agì invece la Brigata garibaldina “Ugo Muccini” che, operando in accordo con gli Alleati, li precedette nella liberazione di Sarzana il 23 aprile 1945.

4 L’avvenimento è ricordato, al Debbio di Riccò del Golfo, da un cippo (v. fotocronaca) e, a San Benedetto, da due lapidi, in due luoghi diversi, di cui una posta sul muro di una casa (lato strada), l’altra sulla strada (per l’immagine di quest’ultima, v. sempre fotocronaca).

5 Sul Passo c’è una lapide, restaurata in occasione dell’80° della Liberazione, con la seguente iscrizione a lettere maiuscole: “Domata alfine a Viseggi/l’estrema rabbia nazista/qui/ dalla Foce dei monti che abbracciano la terra natale/anziani e giovani partigiani/placarono la nostalgia/ della sofferta, lunga vigilia/ rivedendo con amore/il 23 aprile 1945/le case paterne dove/ nella riconquistata libertà/riprendere a vivere” [NdR: in realtà non 23, ma 25 aprile].

6 La città della Spezia, fuggiti tedeschi e fascisti, era saldamente presidiata, ad opera delle SAP, dal giorno 23 aprile 1945. Il giorno 24 aprile, alla Spezia c’erano già gruppi di partigiani (non solo delle SAP) che vi incontrarono alcune avanguardie degli Alleati. V., a tale proposito, https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000042998/2/liberazione-spezia-ponte-sul-po-111-adc-4085.html.

7 La discesa dal Passo della Foce in città fu, con certezza, il 25 aprile. Nelle memorie di chi ha ricordato, ad anni di distanza, per orale o per scritto, tali avvenimenti, sono talvolta ritrovabili date non coincidenti. La stessa disomogeneità si verifica in talune lapidi.

8 V. https://www.isrlaspezia.it/wp-content/uploads/2014/10/Fontana-Mario-via.pdf.

9 V. https://www.edizionigiacche.com/opera/tommaso-lupi-partigiano-artefice-della-stampa-clandestina-antifascista-58.

10 Come già detto, alcuni reparti degli Alleati erano arrivati in città il giorno prima.

11 https://www.isrlaspezia.it/wp-content/uploads/2024/07/Beghi-Pietro-Mario-via.pdf

12 https://www.isrlaspezia.it/strumenti/lessico-della-resistenza/c-l-n-la-spezia/

13 https://www.isrlaspezia.it/strumenti/pubblicazioni/pietro-mario-beghi-mario-prefetto-della-liberazione/

14 La mappa, tratta dal già citato “Storia del Battaglione garibaldino ‘Melchiorre ‘Vanni’. IV Zona Operativa”, è pubblicata per gentile concessione delle Edizioni Giacché.

15 Particolare tratto da “Mappa della Liberazione della provincia delle Spezia”, a cura di Maurizio Fiorillo-Progetto grafico di Riccardo Pioli. Documentazione e fotografie Istituto Spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, 2005 (in occasione del Sessantesimo della Liberazione).

16 Collezione privata. Il documento, scritto a mano e firmato “Gonzaga”, cioè Luciano Scotti, Comandante della Divisione “Liguria-Piacchiara” (da cui dipendeva anche la Brigata “Gramsci”), è stato inaspettatamente trovato all’inizio di aprile 2025. Si ha ragione di credere, per i vari riferimenti contenuti in esso, che riguardi proprio la battaglia di San Benedetto.

17 Collezione privata.

18 Collezione privata.

19 Immagine tratta da ISR La Spezia “I Sentieri della libertà. Dalla città della Spezia a San Benedetto, il paese dell’ultima battaglia. Percorsi per riflettere” di Sandro Centi e Maria Cristina Mirabello, Edizioni Giacché, 2022.

Sulla lapide è inciso, a lettere maiuscole, quanto segue: “Dagli aspri monti/ dopo 20 mesi/ scesi al piano/ per l’ultima battaglia/ qui/ il 24 aprile 1945/ i partigiani della IV Zona Operativa /aprirono la strada/ alla liberazione della Spezia/piegando il truce nazista all’umiliazione della resa”. A San Benedetto esiste, come è stato già osservato, anche un’altra lapide, posta sul muro di una casa (lato strada). Questa l’iscrizione a lettere maiuscole: “Su questa linea/fu versato/l’ultimo sangue/La terra baciò/ gli ultimi morti/prima che/ il fragore /delle armi//cessasse/ il 24 aprile 1945”.

20 Archivio Fondazione ETS- ISR La Spezia.

21 Immagine tratta dal fumetto “La conquista della libertà” di Yassine Essaid e Gianluca Broccini (Sentieri di libertà, storie a fumetti, Fondazione ETS-ISR La Spezia, 2024).

22 Archivio Edizioni Giacché, g.c.

23 Archivio Fondazione ETS-ISR La Spezia.

24 Archivio Fondazione ETS-ISR La Spezia.

25 Collezione privata.

26 Collezione privata. Sulla targa è incisa, a lettere maiuscole, la scritta: “Qui in un radioso giorno di aprile discesero vittoriosi/ i combattenti per la libertà/ traguardando un orizzonte di pace e di giustizia per tutti popoli del mondo/ 60° Anniversario della Liberazione”.

27 I motivi per cui il Battaglione sfila solo il 27 aprile sono ritrovabili in https://vimeo.com/107985470 (Fondazione ETS-ISR La Spezia, Voci della memoria, intervista ad Amelio Guerrieri).

28 Archivio Fondazione ETS- ISR La Spezia.

29 Immagine tratta dal fumetto “Carmen” di Emma Borsetto (Sentieri di libertà, storie a fumetti, Fondazione ETS-ISR La Spezia, 2024).

30 Archivio Fondazione ETS- ISR La Spezia.

31 Collezione privata. Il bracciale, ormai scolorito per il tempo intercorso, è tricolore, ed apparteneva ad una partigiana delle SAP: La scritta al centro è CNL 361. La scritta circolare è COMITATO NAZ.LE DI LIBERAZ.NE -LA SPEZIA. Le abbreviazioni: il “LE” (di NAZ.LE) e il NE (di LIBERAZ.NE) sono in apice, molto più in piccolo, per acquistare spazio. Il bracciale apparteneva a una partigiana delle SAP.

32 Immagine tratta dal fumetto “La conquista della libertà” di Yassine Essaid e Gianluca Broccini (Sentieri di libertà, storie a fumetti, Fondazione ETS-ISR La Spezia, 2024).